LES POLYTECHNICIENS MORTS EN DÉPORTATION

Après la Libération, l’amicale des anciens élèves de l’École polytechnique dressa la liste de 68 polytechniciens morts en déportation, que nous avons complétée par ailleurs:

Ces polytechniciens sont morts soit dans des camps de concentration où exploités, sous-alimentés, soumis à toutes les privations, les tortures et les mauvais traitements mouraient les déportés politiques pour faits de Résistance, soit dans des camps d’extermination, symbolisés aujourd’hui par le nom du plus important d’entre eux, Auschwitz dans lesquels l’Allemagne national-socialiste mettait en oeuvre, de manière industrielle, son entreprise d’assassinat systématique des Juifs d’Europe.

C’est ainsi que Raymond Berr (X1907), administrateur délégué de Kuhlmann, est parti de Drancy avec sa femme et sa fille par le convoi n°70 du 27 mars 1944, vers Auschwitz et Bergen-Belsen, on ne les reverra pas Charles de Corta (X1897), animateur d'un réseau de résistance franco-polonais, remettant des faux papiers et hébergeant des résistants, est déporté avec sa femme et meurt le 15 septembre 1944 à Buchenwald Jean Vernau (X1911), Robert Lateulade (X1937), Jean Srvranckx(X1938) se retrouvent commensaux au camp de transit de Compiègne avec neuf autres X ; tous seront déportés à Buchenwald, ces trois-là ne reviendront pas ne reviendront pas non plus le Colonel Charles Dutheil de la Rochere et Paul Hauet (tous deux X1889), pionniers du réseau du Musée de l'Homme dès juillet 1940 Jean-Guy Bernard (X1938), est arrêté comme résistant et déporté comme juif le 31 juillet 1944 vers l'Allemagne dont il ne revient pas Claude Brunschwig (X1943), reçu au concours de 1943 à l'intérieur du numerus clausus qui s'applique aux juifs, ne peut rejoindre l'École à Paris, est envoyé en avril 1944 de Drancy à Auschwitz où il est exterminé ; son nom n'apparaît qu'en 1997 dans l'annuaire de l'X Jean-Pierre Helft (X1942) lui aussi est déporté sans jamais être entré à l'Ecole Claude Levy (X1941) ne reviendra pas de Buchenwald après avoir été fait prisonnier dans un maquis Jean Malavoy (X1921) membre d'un réseau de renseignement, est arrêté en mars 1942; déporté au camp de Mauthausen il continue à fournir des renseignements sur les usines V2 voisines du camp ; il est fusillé au camp de Gusen le 13 février 1945 Louis Citroën (X1923), chef régional de Résistance-Fer à Marseille, est déporté à Auschwitz d'où il ne revient pas Louis Gentil (X1919) qui dirige un réseau de renseignement rattaché au BCRA est déporté à Dora ; il y sabote les V2 sur lesquelles il travaille et y meurt le 8 avril 1945 Gilbert Scemla (X1938), arrêté en Tunisie en 1943 en tentant de rejoindre les troupes alliées, a été déporté à Dachau puis décapité à Halle (Allemagne).

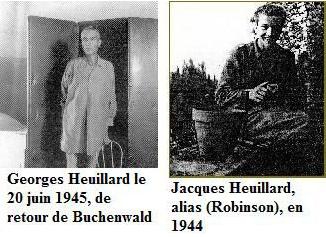

En 1942, Jacques Heuillard est membre du réseau de résistance normand « Buckmaster », qui convoie vers Paris les armes de la future Libération, au nez et à la barbe des Feldgendarmes de la Gare Saint-Lazare. Mais ce réseau est démantelé : le 9 août 1943, en vacance à Neuf-Marché alors qu'il est ordinairement étudiant à Paris, Jacques Heuillard est arrêté. Il est amené à la tannerie du résistant Hénaff, où il retrouve nombre de ses camarades, alignés devant des faisceaux de fusils Mauser menaçants. Toute une mise en scène est faite pour les intimider, mais personne ne parlera en dépit d'interrogatoires musclés.

Après un passage au fameux état-major de la Gestapo, avenue Maréchal Foch à Paris, il est emmené avec une vingtaine de résistants à la prison de Fresnes d'où il sera libéré 3 mois plus tard. Il eut la chance de ne pas être déporté, contrairement à d'autres membres du réseau de résistance, comme son père, Georges Heuillard, ou le député Albert Forcinal et sa femme, qui furent envoyés à Buchenwald et à Ravensbrück. Les survivants seront libérés par les Alliés en 1945.

Jacques Heuillard continue le combat. Dès 1944, il prend le maquis en Corrèze : il se cache huit jours avec quatre camarades dans une chambre d'hôtel de Brive-la-Gaillarde. Entassés, ils connaissent la faim et l'incertitude de leur sort, mais finissent par rejoindre un correspondant de l'Armée Secrète, M. Judicis, à Beaulieu-sur-Dordogne. Ils lui remettent tous leurs papiers et perdent alors toute existence administrative.

Le lendemain matin, ils se retrouvent parmi leurs camarades maquisards armés, en groupes, capables de briser l'encerclement ou de défendre chèrement leur peau. Jacques Heuillard prend alors le surnom de Robinson, et continue à se battre pour la France : il est alors membre du bataillon de l'As de Cœur de l'Armée Secrète de Corrèze, qui assura la libération de Brive-la-Gaillarde. A la fin de la guerre, il passe en Angleterre où il s'engage avec les parachutistes SAS (Special Air Service), ce qui lui vaudra, plus tard, de figurer dans le film Bataillons du ciel, dont le scénario est de Joseph Kessel.

En 1942, Jacques Heuillard est membre du réseau de résistance normand « Buckmaster », qui convoie vers Paris les armes de la future Libération, au nez et à la barbe des Feldgendarmes de la Gare Saint-Lazare. Mais ce réseau est démantelé : le 9 août 1943, en vacances à Neuf-Marché alors qu'il est ordinairement étudiant à Paris, Jacques Heuillard est arrêté. Il est amené à la tannerie du résistant Hénaff, où il retrouve nombre de ses camarades, alignés devant des faisceaux de fusils Mauser menaçants. Toute une mise en scène est faite pour les intimider, mais personne ne parlera en dépit d'interrogatoires musclés. Après un passage au fameux état-major de la Gestapo, avenue Maréchal Foch à Paris, il est emmené avec une vingtaine de résistants à la prison de Fresnes d'où il sera libéré 3 mois plus tard. Il eut la chance de ne pas être déporté, contrairement à d'autres membres du réseau de résistance, comme son père, Georges Heuillard, ou le député Albert Forcinal et sa femme, qui furent envoyés à Buchenwald et à Ravensbrück. Les survivants seront libérés par les Alliés en 1945. Jacques Heuillard continue le combat. Dès 1944, il prend le maquis en Corrèze : il se cache huit jours avec quatre camarades dans une chambre d'hôtel de Brive-la-Gaillarde. Entassés, ils connaissent la faim et l'incertitude de leur sort, mais finissent par rejoindre un correspondant de l'Armée Secrète, M. Judicis, à Beaulieu-sur-Dordogne. Ils lui remettent tous leurs papiers et perdent alors toute existence administrative. Le lendemain matin, ils se retrouvent parmi leurs camarades maquisards armés, en groupes, capables de briser l'encerclement ou de défendre chèrement leur peau. Jacques Heuillard prend alors le surnom de Robinson, et continue à se battre pour la France : il est alors membre du bataillon de l'As de Cœur de l'Armée Secrète de Corrèze, qui assura la libération de Brive-la-Gaillarde. A la fin de la guerre, il passe en Angleterre où il s'engage avec les parachutistes SAS (Special Air Service), ce qui lui vaudra, plus tard, de figurer dans le film Bataillons du ciel, dont le scénario est de Joseph Kessel.

Homme de confiance, il fut mis à contribution après la Libération pour participer à la réorganisation du pays.

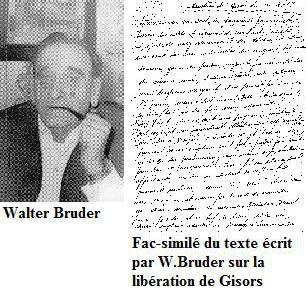

Libération de Gisors, le 30.08.44

La veille du 30 août, les Gisorsiens pouvaient, à travers les volets et rideaux de leurs fenêtres, assister au spectacle assez ahurissant des détachements allemands traversant les rues de la ville. Les casques, véhicules, chevaux garnis de feuilles croyant pouvoir se dérober à des avions amis, l'allure délabrée, sales, fatigués mais toutefois arrogants, il ne faisait pas bon de les croiser, mais c'était incontestablement la déroute, la déconfiture de l'armée allemande.

Vers l'aube du 30 août, une poignée de résistants débusquaient un important détachement au repos à Dangu, 250 contre 15 et l'arrivée des premiers chars anglais vint fort à propos pour prendre en charge les prisonniers quand même trop nombreux pour les 15 maquisards. Puis ce fut un silence lourd, oppressant. Au loin, on entendait le ronflement de puissants moteurs allemands ? Alliés ? Et soudain vers 9 h 50, on vit arriver par la route de Courcelles des chars, des véhicules BLINDÉStirant par-ci, par-là, et ce fut le délire ; le premier char anglais arrivait au passage à niveau de Gisors Boisgeloup le mercredi 30 août à 10 h 16 et dans le délire de la délivrance, la population de Gisors lui fit un accueil inoubliable. Mais les Allemands avaient eux aussi préparé la réception : un train de munitions miné, garé sous l'embranchement des Vigues sautait, détruisant plusieurs immeubles, jetant la consternation parmi la population.

Néanmoins l'allégresse de la délivrance reprit le dessus. Les Alliés poursuivaient les fuyards malfaisants sans relâche, laissant le nettoyage des forêts et des plaines aux hommes de la Résistance. C'est jour pour jour après vingt ans que Gisors s'apprête à fêter ce vingtième anniversaire de la Libération.

Les troupes alliées libérant Gisors - août 1944

René Laporte fut prisonnier de guerre en Allemagne jusqu'en 1943, d'où il revint malade. L'armée lui refusa toute pension.

Il rejoignit le groupe de résistants animé par Bruder, où il travailla avec des agents de liaison. Ils récupéraient les aviateurs alliés dont les avions avaient été abattus. Madame Madeleine Bouillant les conduisait à pied jusqu'à la gare de Dangu. Ensuite, ils allaient à Noyers, chez Mme Perdereau, qui hébergea jusqu'à 13 personnes. Des cultivateurs les aidaient pour la nourriture. Il prit le maquis en 1944, avant de participer au Comité de Libération de Gisors, qui exerça les responsabilités municipales à la Libération.

Josette Christmann

L'appel du Général De Gaulle demandait à tout le monde de participer. Alors, petit à petit, les Français ont agi, mais par-dessous. Mon père, Jean Pierson, faisait partie d'un réseau où les gens n'avaient pas le droit de s'appeler par leur véritable nom. Il a travaillé avec M. Bruder, chef de gare de Gisors-Boisgeloup et M. Darling, qui habitait à Trie-Château. Il donnait des renseignements lorsqu'il a été arrêté par des Allemands, sans doute après dénonciation. Ma mère cachait des parachutistes et aidait des prisonniers à s'évader. En effet, des trains convoyant des prisonniers passaient à Gisors. Plusieurs essayaient alors de s'évader. Une fois, un prisonnier lui a dit : Madame, Madame, aidez-moi, je suis en train de me sauver, je ne voudrais pas être repris par les Allemands! Alors ma mère a répondu : Tiens, Paul, prends ce broc-là et viens m'aider à donner à boire!

Il est resté fidèle à Gisors tout au long de sa vie. Il a grandi entre l'hôtel de l'Écu de France et la pharmacie Patouillard. En 1914, il est mobilisé comme élève officié : blessé à la bataille de la Marne, il récolte neuf citations, puis est fait officier de la Légion d'honneur sur le champ de bataille en 1918. Il s'engage ensuite en politique, puis s'intéresse aux questions militaires à partir de 1935.

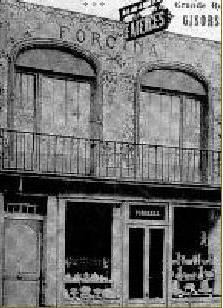

Le magasin de faïence familial des Forcinal

Ce parcours l'amène naturellement à la résistance active : il anime le réseau Ghors-Asturies, affilié au mouvement Libération-Nord, ce qui lui vaut d'être déporté à Buchenwald en 1943.

Il travaillait à la CIPEL de Gisors (Compagnie Industrielle des Piles Électriques), où il fut arrêté en 1942 par la police française. Il avait alors 23 ans. Peu après, sa valise et sa carte d'identité ont été retournées chez les siens, mais il n'est jamais rentré. On ignore tout sur les circonstances de sa mort. Personne n'a jamais pu dire non plus quel était son rôle dans la résistance.

Jean puissant

En ce qui me concerne, je ne me suis pas battu longtemps car j'ai été fait prisonnier au bout de trois jours : j'ai été encerclé par plusieurs soldats ennemis bien armés. Nous avions un fusil pour trois, alors que les soldats ennemis avaient un fusil-mitrailleur. Nous attendions la livraison de nos caisses de cartouches. Nous avons été emmenés à Neuf-Brisach dans un camp de guerre. Nous sommes restés sept jours sans nourriture, avec seulement cinq litres d'eau par jour, en comptant dedans l'eau pour notre toilette. Comme nous étions en juin, l'eau, nous la buvions au lieu de nous préoccuper de notre toilette. Nous attrapions la dysenterie et nous étions envahis de poux car nous dormions par terre, sur la terre ou sur le sable. Nous sommes restés plusieurs jours sans nourriture, parfois nous avions une boule de pain pour 52 prisonniers. C'est vous dire que nous nous battions. Dans les camps de prisonniers, il y avait des fils barbelés partout avec un soldat en haut d'une tour qui regardait si personne ne s'évadait ; sinon, il avait ordre de tirer. Quand nous jouions au ballon, et que celui-ci passait derrière la ligne, nous lui demandions la permission d'aller le récupérer, pour ne pas nous faire abattre comme des chiens.

Avec du recul, pouvez-vous nous dire votre sentiment sur cette période ?

Vous savez, ce n'est pas quelque chose dont j'aime parler, mais j'ai une mauvaise opinion de l'humanité. A la fin de tout ce gâchis, on a du mal à faire confiance à d'autres personnes. Au niveau de mon caractère, celui-ci est devenu beaucoup plus fort et plus dur. Vivre dans un camp de prisonniers n'est pas rose : tout cela vous forge le caractère et endurcit le cœur d'un être humain. Je ne souhaite à personne de vivre l'enfer et le déroulement d'une guerre.

Timbre édité par la Poste en 1964 en mémoire des victimes de la déportation

Entré dans la résistance en Mayenne, Pierre Durand y est arrêté et envoyé au camp de Buchenwald le 22 août 1944 puis à Strattfurt le 13 septembre 1944. Il travaille dans une mine de sel puis dans une carrière de sable à l'air libre. Le 11 avril 1945, les Allemands l'évacuent de Strattfurt par étapes de 20 à 25 km par jour, à cause de l'avancée des troupes russes. Il fut assassiné par les SS le 22 avril 1945, dans l'étape qui le conduisait à Ditterbach.

Louis Mallard

Né à Vaudancourt le 29 juin 1922. Marin de profession, il est engagé dans la Résistance après que l'on ait coulé la flotte française à Toulon, en 1942. Il participe à la section spéciale sabotage, organisée par Jacques Nancy, parachuté de Londres sur la façade sud-ouest de la France. Avec Albert Gin, il exécute de nombreux sabotages de voies ferrées, châteaux d'eau, locomotives. A Magnac-sur-Touvre, ils détruisent un train chargé de véhicules militaires. Le 9 mai 1944, ils viennent se ravitailler dans une ferme de Malaville, mais la Gestapo à été prévenue et elle les attend. Albert Gin arrive à s'enfuir, mais Louis Mallard se tord la cheville en sautant d'un toit. Il tire sur le chef de la Gestapo d'Angoulême ; c'est alors qu'il reçoit une rafale de mitraillette dans le ventre. Puis il se tire une balle dans la tête pour ne pas être pris et torturé par les nazis.

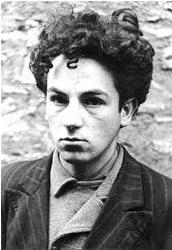

Maurice Fingercwajg

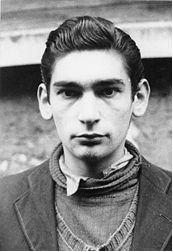

Portrait de face conservé dans les archives fédérales allemandes, présentant suffisamment de ressemblances avec le profil de l'Affiche rouge pour qu'on puisse l'attribuer à Maurice Fingercwajg naît le, 25 décembre 1923 à Varsovie, en Pologne. Il n'a pas trois ans quand ses parents se fixent à Paris. Son père, ouvrier tailleur, travaille durement afin de nourrir sa famille. Le petit Maurice va à l'école et pourrait être un enfant heureux si, à l’âge de dix ans, il n'avait perdu sa maman. Tout jeune, il travaillera comme ouvrier tapissier. Jacques, son frère aîné, qui est membre des Jeunesses communistes, exerce sur lui une grande influence. Aussi, en 1940, adhère-t-il à son tour aux J.C. où il est très actif. Lorsque le 2edétachement (juif) des FTP immigrés s'organise au printemps 1942, Maurice y est un des premiers combattants. Son courage et son dévouement lui valent d'être muté dans les équipes de dérailleurs d'élite, sous le commandement de Manouchian, où il exécute de nombreuses actions hardies. Lors des grandes rafles et persécutions antijuives, son père, ses deux frères, Jacques et Léon, sont déportés. Il reste seul au monde et sa seule famille des Combattants antifascistes. En novembre 1943, il est arrêté avec son chef Manouchian et traduit avec ses autres frères de combat au procès des 23. Condamné à mort, il est fusillé au Mont Valérien le 21 février 1944. Son nom figure sur l’affiche rouge éditée par les Allemands : Fingercwajg, Juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements.

Portrait conservé dans les archives fédérales allemandes, dans une pose similaire à celle de l'affiche rouge.

Szlama Grzywacz (1909-1944), fut l'un des résistants fusillés au fort du Mont-Valérien comme membre du groupe Manouchian, soldat volontaire de l'armée française de libération FTP-MOI. Son nom est l'un des dix qui figurent sur l'affiche rouge placardée par les Allemands pendant le procès des 23 du groupe Manouchian. Sa photographie y est accompagnée de la mention : (Grzywacz juif polonais 2 attentats).

Premières années

Szlama Grzywacz naît à Wołomin (Pologne) en 1909, dans une famille ouvrière. Dès son jeune âge, il est obligé de travailler.

À l'âge de 16 ans, il adhère aux Jeunesses communistes où il devient un militant très actif. En 1931, il est arrêté par la police pilsudskiste et condamné à cinq années de prison.

Les cinq années d'emprisonnement n'arrivent pas à briser son moral, bien au contraire. Libéré, il reprend son activité. Mais comme il est persécuté par la police, ses amis lui conseillent de quitter la Pologne.

Il vient à Paris en 1936, mais il n'y reste pas longtemps : il part pour l’Espagne, où il va combattre dans les Brigades internationales, contre le fascisme qui menace le monde. Après la défaite de l'armée républicaine, il languit dans les camps de concentration de Gurs et d'Argelès, mais il réussit à s'évader.

Seconde Guerre mondiale

Sous l'occupation hitlérienne, Grzywacz devient très actif dans le mouvement syndical clandestin. Il organise les ouvriers juifs travaillant dans les ateliers de fourrure. Il estime que ce travail est trop calme pour lui, et il rejoint les FTP où il lutte de son mieux contre les bourreaux hitlériens.

Lors des arrestations massives parmi les combattants immigrés, il tombe entre les mains de la Gestapo.

Son passé de combattant de l'Espagne républicaine et de Franc-tireur lui valent de subir d'atroces souffrances, jusqu'au jour où, avec ses camarades, il sera traduit devant le tribunal militaire allemand, condamné à mort et fusillé, comme eux, le 21 février 1944, au fort du Mont-Valérien.

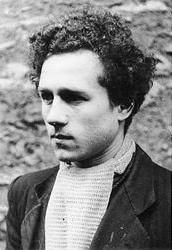

Portrait conservé dans les archives fédérales allemandes, et reproduit dans l'Affiche rouge.

Missak Manouchian (arménien: Միսաք Մանուշյան), ou Michel Manouchian, est un militant communiste de la MOI et commissaire militaire des FTP-MOI de la région parisienne, né le 1er septembre 1906 à Adıyaman, dans l'actuelle Turquie, et mort le 21 février 1944, fusillé au fort du Mont-Valérien.

Missak Manouchian est né dans une famille de paysans arméniens du village d'Adıyaman en Turquie. Enfant, il perd son père, probablement tué par des militaires turcs lors du génocide arménien. Sa mère meurt quelque temps après, victime de la famine qui suivit. Il est alors recueilli, avec son frère Karabet, dans un orphelinat du protectorat français de Syrie. En 1925, ils débarquent à Marseille où Missak exerce le métier de menuisier qu'il a appris à l'orphelinat. Puis les deux frères décident d'aller à Paris, mais Karabet tombe malade. Missak se fait alors embaucher aux usines Citroën comme tourneur, afin de subvenir à leurs besoins. Karabet décède en 1927 et Missak est licencié au moment de la grande crise économique du début des années 1930. Il gagne alors sa vie en posant pour des sculpteurs. Missak écrit des poèmes et, avec son ami arménien Semma, il fonde deux revues littéraires, Tchank (l'Effort) et Machagouyt (Culture), où ils publient des articles concernant la littérature française et arménienne ; ils traduisent Baudelaire, Verlaine et Rimbaud en arménien. À la même époque, Missak et Semma s'inscrivent à la Sorbonne comme auditeurs libres et y suivent des cours de littérature, de philosophie, d'économie politique et d'histoire.

En 1934, Missak adhère au parti communiste. En 1935, il est élu secrétaire du Comité de Secours pour l'Arménie (HOC) qui relève en fait de la MOI (main d'œuvre immigrée). Il devient alors un militant permanent. C'est là qu'en 1935 il rencontre Mélinée qui deviendra sa compagne. À la même époque, il est également responsable du journal Zangou (nom d'un fleuve arménien).

Au moment de la guerre de 1939-1940, il semble qu'en tant qu'étranger, il ait été affecté dans une usine de la région de Rouen, en qualité de tourneur. Mais rentré à Paris, après la défaite de juin 1940, il reprend ses activités militantes, devenues illégales puisque le parti communiste est interdit depuis septembre 1939. Il est arrêté au cours d'une rafle anticommuniste avant le 22 juin 1941, date de l'invasion de l'URSS par les Allemands. Interné au camp de Compiègne, il est libéré au bout de quelques semaines, aucune charge n'étant retenue contre lui.

Il devient alors responsable politique de la section arménienne clandestine de la MOI dont on ne connaît guère l'activité jusqu'en 1943. En février 1943, Manouchian est versé dans les FTP-MOI, groupe des Francs-tireurs et partisans - Main-d'œuvre immigrée de Paris : il s'agit de groupes armés constitués en avril 1942 sous la direction du Juif bessarabien Boris Holban. Le premier détachement où il est affecté comporte essentiellement des Juifs roumains et hongrois et quelques Arméniens. Le 17 mars, il participe à sa première action armée, à Levallois-Perret, mais son indiscipline lui vaut un blâme et une mise à l'écart.

En juillet 1943, il devient commissaire technique des FTP-MOI parisiens puis en août, il est nommé commissaire militaire, à la place de Boris Holban qui avait été démis de ses fonctions pour raisons disciplinaires. Joseph Epstein, responsable d'un autre groupe de FTP-MOI, était devenu le responsable de l'ensemble des Francs-tireurs et partisans de la région parisienne. Il est donc le supérieur hiérarchique de Manouchian qui, lui-même, a sous ses ordres trois détachements, soit au total une cinquantaine de militants. On doit mettre à son actif l'exécution (par Marcel Rayman, Léo Kneler et Celestino Alfonso), le 28 septembre 1943, du général Julius Ritter, adjoint pour la France de Fritz Sauckel, responsable de la mobilisation de la main-d'œuvre (STO) dans l'Europe occupée par les nazis. Les groupes de Manouchian accomplissent près de trente opérations en plein Paris d'août à la mi-novembre 1943.

La Brigade spéciale n° 2 des Renseignements généraux avait réussi deux coups de filet en mars et juillet 1943. À partir de là, elle put mener à bien une vaste filature qui aboutit au démantèlement complet des FTP-MOI parisiens à la mi-novembre avec 68 arrestations dont celles de Manouchian et Joseph Epstein. Au matin du 16 novembre 1943, Manouchian est arrêté en gare d'Évry Petit-Bourg. Sa compagne Mélinée parvient à échapper à la police. Missak Manouchian, torturé, et vingt-trois de ses camarades sont livrés aux Allemands de la Geheime Feldpolizei (GFP) qui exploitent l'affaire à des fins de propagande.

Son nom figure sur l'affiche rouge éditée par les Allemands: (Fingercwajg, Juif polonais, 3 attentats, 5 déraillements).

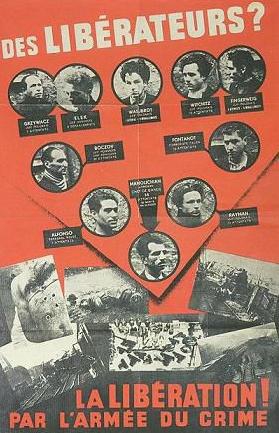

La fameuse Affiche rouge, éditée par les Allemands et placardée à 15 000 exemplaires, présente Manouchian en ces termes : Arménien, chef de bande, 56 attentats, 150 morts, 600 blessés. Mais l'affaire de l'Affiche rouge, placardée sur les murs de Paris par l'ennemi, produit l'effet contraire à celui escompté : pour toute la Résistance, elle devient l'emblème du martyre. Les soutiens de sympathisants se multiplient.

Les vingt-deux hommes sont fusillés au Mont-Valérien le 21 février 1944. Olga Bancic est décapitée à la prison de Stuttgart le 10 mai 1944.

Posthume

En 1955, à l'occasion de l'inauguration de la rue du Groupe Manouchian, située dans le 20earrondissement de Paris, Aragon écrit un poème Strophes pour se souvenir, librement inspiré de la dernière lettre que Missak Manouchian adressa à son épouse Mélinée. Ce poème sera mis en musique par Léo Ferré sous le titre L'Affiche rouge, en 1959.

La mairie d'Évry a donné le nom de Missak Manouchian à un parc en bord de Seine, à l'endroit même où eut lieu son arrestation. Une plaque commémorative a été déposée le 21 février 2009, par la mairie de la ville de Paris[, au 11 rue de Plaisance, Paris XIVe, en présence d'anciens Résistants. Cet ancien hôtel fut le dernier domicile de Mélinée (née Assadourian) et Missak Manouchian.

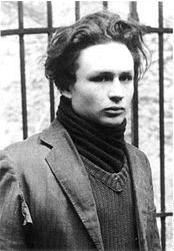

Portrait conservé dans les Archives fédérales allemandes, dans une pose identique à celle de l'Affiche rouge.

Premières années

Marcel Rayman naît le 1er mai 1923 à Varsovie. Il vient en France avec ses parents à l'âge de huit ans. À dix ans, il entre aux Pionniers et au club sportif ouvrier Yask. Rattrapant son retard, il étudie avec facilité et passe son brevet élémentaire à quinze ans. Il commence à travailler avec ses parents, comme ouvrier tricoteur.

Seconde Guerre mondiale

Dès que les premiers groupes des Jeunesses communistes se reforment, il y adhère d'emblée et milite activement jusqu'au début de 1942, participant aux manifestations illégales, collages d'affiches, papillons, etc. Il devient responsable des J.C. du XIe arrondissement.

Au début de 1942, il demande à entrer au deuxième détachement juif FTP. Il est accepté. Il se distingue aussitôt par son courage et son intelligence. Il est nommé moniteur pour entraîner les nouveaux combattants. Lorsque le groupe tchèque des FTP se forme, il y est envoyé pour leur enseigner l'art militaire des partisans. Il y réussit pleinement et la première action contre les Allemands au Pont des Arts connaît un très grand retentissement. Lors de la formation du détachement arménien, il est de nouveau envoyé comme moniteur. Fait notable, la première action de Missak Manouchian, à Levallois, est faite sous la direction de Marcel Rayman.

Le 3 juin 1942, devant le, 17 rue Mirabeau à Paris 16ème, Marcel Rayman et Ernest Blankopf lancent à toute volée des grenades sur un car de la Kriegsmarine. Les Allemands ripostent d'un feu nourri. Marcel Rayman, recherché par toutes les polices, parvient à s'échapper, mais Ernest Blankopf grièvement blessé préfère se tirer la dernière balle de son pistolet dans la tête plutôt que d'être pris.

Durant l'été 1943, les FTP MOI décident d'abattre le commandant du Grand Paris, le général von Schaumburg, signataire des affiches placardées dans Paris annonçant l'exécution des résistants. Le service de Renseignement de la FTP MOI, je repère un officier très galonné. Il va quotidiennement se promener à cheval au Bois de Boulogne, escorté de 2 gardes. Après sa promenade, il remonte l'avenue Raphaël et entre dans la cour d'un luxueux hôtel, avant de reprendre sa voiture de fonction qui le conduit à l'hôtel Meurice. L'itinéraire étant toujours le même, Marcel Rayman, Raymond Kojiski et Léo Kneller décident d’agir. Le 28 juillet 1943, les trois hommes attaquent la voiture en lançant une grenade et parviennent à s'enfuir. Mais la cible est manquée et de plus, ce n'était pas le commandant du Grand Paris qui se trouvait dans la voiture ce jour-là, mais le lieutenant colonel Moritz von Maliber et un membre de son état major.

Désormais Marcel Rayman est très recherché, et sa planque, rue de Belleville à Paris, ne tarde pas à être connue des Renseignements généraux. Mais ceux-ci préfèrent prolonger la filature plutôt que de se contenter d'une seule arrestation.

En juillet et août 1943, les Brigades Spéciales n° 2 (BS2) des Renseignements généraux concentrent leurs efforts sur les terroristes de la MOI. Marcel Rayman, responsable du groupe des dérailleurs (de trains) et de l'exécution, Missak Manouchian, chef militaire, et Léo Kneller, combattant très aguerri, sont les plus recherchés.

Début août 1943, Lajb Goldberg, farouche partisan depuis juillet 1942 (ses parents ont été raflés) est identifié et suivi jusqu'au 9 bis passage de Stinville. Il ressort accompagné de Marcel Rayman, suivi par l'inspecteur Constant des RG.

À la fin de l'été, presque tous les combattants de la MOI sont repérés.

Le service de renseignement FTP-MOI, avait remarqué des renforcements des mesures de sécurité rue Saint-Dominique, à Paris. Une grosse Mercedes garnie sur les ailes de fanions à croix gammée, pénétrait régulièrement dans la cour de la Maison de la Chimie et un dignitaire nazi en descendait. Après quatre mois de filatures, la direction militaire de la MOI avise Marcel Rayman, Léo Kneler et Celestino Alfonso de préparer un plan d'attaque contre ce dignitaire. L'opération est placée sous l'autorité de Missak Manouchian, responsable militaire des FTP-MOI, depuis fin aout 1943. Le 28 septembre 1943, à 8h30, la Mercedes stationne quelques minutes avant d'emporter son passager. Celestino Alfonso tire sur l'officier SS quand il monte en voiture. Les vitres amortissent les balles. L'homme est blessé ; il tente de fuir par la portière opposée, mais Marcel Rayman l'achève de trois balles. C'est par la presse allemande que les combattants apprennent l'identité du personnage : il s'agit de Julius Ritter, responsable du STO en France. La dénonciation en première page de cet "acte abominable" et les obsèques officielles en l'Église de la Madeleine donnent plus d'éclat encore à l'opération.

Aux mains de l'ennemi

Marcel Rayman est arrêté par les Brigades Spéciales le, 16 novembre 1943 à un rendez-vous avec Olga Bancic-Zvec. Il est inculpé dans le procès des 23 FTP-Immigrés qui se déroule les 17 et 18 février 1944. Il est l'un des dix représentés sur l'Affiche rouge placardée dans tout Paris. Le tribunal militaire allemand le condamne à mort. Il est fusillé au fort du mont Valérien le, 21 février 1944 avec 21 membres du groupe Manouchian. Marcel Rayman, dit Faculté, effectué par les inspecteurs de la BS2 : Faculté : 19 ans, corpulence trapue, visage rond, cheveux châtain foncé, frisés et abondants, chandail bleu marine à col roulé, pardessus bleu à martingale, souliers noirs, porte une serviette sous le bras.

Portrait conservé dans les archives fédérales allemandes, dans une pose identique à celle de l'Affiche rouge.

Mécanicien, il réside à Paris et s'engage dans les FTP-MOI après que toute sa famille a été arrêtée lors de la Rafle du vélodrome d'hiver le 16 juillet 1942. Il participe à l'action du 3 janvier 1943, avenue de Lowendal à Paris, où des Allemands sont tués et blessés. Il est ensuite versé dans le détachement des dérailleurs des FTP-MOI et participe à de nombreux déraillements de trains.

Arrêté le 18 novembre 1943 par la police française (Brigades Spéciales des Renseignements Généraux), il est condamné à mort par une cour militaire allemande le 18 février 1944 et fusillé le 21 février 1944 au Mont Valérien avec vingt et un de ses camarades du Groupe Manouchian.

Affiche rouge

Son nom figure sur l'Affiche rouge éditée par les Allemands: Wasjbrot, juif polonais, 1 attentat, 3 déraillements.

Robert Witchitz (Abscon le 5 août 1924 - fusillé au fort du mont Valérien le 21 février 1944), est un soldat volontaire de l'armée française de libération (FTP-MOI / Groupe Manouchian). Robert Witchitz naît le, 5 août 1924 à Abscon, Nord, d'un père mineur d'origine polonaiseet de mère française. Élevé par ses grands-parents, il resta dans son village natal jusqu'à l'âge de cinq ans, puis vint ensuite dans la région parisienne où il fréquenta l'école laïque.

Seconde Guerre mondiale

Au début de la guerre, son père étant mobilisé, Robert devient télégraphiste. Son père est fait prisonnier, mais étant déjà ancien combattant de la guerre 14-18, il rentre de captivité. Robert, lui, est licencié. Il doit faire des courses à bicyclette, pour le compte d'une distillerie tout en militant dans les Jeunesses Communistes, à Ivry sur Seine. Il est alors réquisitionné dans le cadre du STO pour aller travailler en Allemagne. À l'insu de ses parents, il rejoint en février 1943 la FTP-MOI. Chaque fois que, par la presse ou tout autre moyen, il apprenait la mort d'un Allemand ou d'un collaborateur, il se réjouissait et disait à son père : Tu vois, il y a encore des hommes, et de bons Français. Un jour qu'il était resté chez lui, vers cinq heures du matin, on crie dehors : Police ! Ses parents se rappellent avec angoisse les efforts qu'il fit pour essayer de s'enfuir par la fenêtre. Peine perdue. Faites entrer les agents, dit-il. Quand ils le virent : C'est toi, Robert ? D'ici deux ou trois heures, fous le camp ! Mais ne vas pas en Corrèze ni dans une région aussi dangereuse. À partir de ce jour-là, les parents de Robert comprirent enfin quel était le genre d'activité de leur fils.

Le, 12 novembre 1943, Robert est arrêté à la suite d'une action contre un convoyeur de fonds allemand. Il prévient ses parents dans une lettre où il s'accuse, pour ne pas incriminer ses camarades de combat, d'avoir fait une bêtise. Il reste en prison, exactement cent jours et jamais ses parents, malgré de nombreuses demandes, ne seront autorisés à le voir. Traduit avec ses autres frères de combat au procès des 23, il est condamné à mort.

Un jour, ses parents reçoivent l'autorisation de lui rendre visite. Mais la veille, les Allemands l'avaient fusillé au Mont Valérien.

Pendant le court laps de temps où il a agi comme Résistant, Robert a participé à 13 actions.

Robert Witchitz est fusillé au fort du mont Valérien le, 21 février 1944 avec les 23 membres de l'Affiche rouge.

Son corps fut déposé au carré des Fusillés au cimetière d’Ivry-sur-Seine, et plus tard, conformément au désir de la mère, dans le caveau de la famille.

Affiche rouge

Son nom figure sur l'affiche rouge éditée par les Allemands : Witchitz, Juif polonais, 15 attentats.

Les nazis ont pris Robert Witchitz pour un Juif et pour un Polonais alors qu'il n'était ni l'un, ni l'autre!

Inscrivez-vous au blog

Soyez prévenu par email des prochaines mises à jour

Rejoignez les 3 autres membres