PROCÈS SOUS L’OCCUPATION

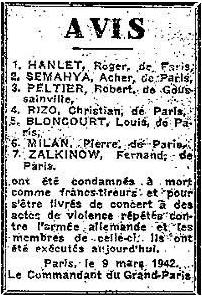

MARS 1942 Bataillons de la Jeunesse FTPF

Du sabotage à la lutte armée, être l’enclume ou le marteau

En 1941, explique Albert Ouzoulias, alias colonel André, dans Les Bataillons de la Jeunesse, l’heure est venue d’un développement sur une plus large échelle de cette forme avancée de la lutte. La lutte armée, les actions des francs-tireurs sont un des moyens les plus efficaces pour freiner et même faire reculer le terrorisme de l’ennemi. Si, à ce moment, le Parti communiste et sa direction avaient reculé, comme le lui conseillaient certains attentistes, c’était la capitulation et le déshonneur. Notre pays n’aurait joué aucun rôle dans la grande bataille qui se livrait dans l’Europe entière et n’aurait pas ensuite été capable de participer comme il le fit aux ultimes combats libérateurs de 1944. La répression aurait été encore plus terrible pour des dizaines de milliers d’hommes et de femmes emprisonnés ou jetés dans les camps de concentration en France et pour la population française en général. » Et à ceux qui inversent les rôles pour justifier leur refus du combat armé pendant l’Occupation, il pose cette question : Qu’avaient-ils fait, les 90 000 israélites de France qui sont allés mourir dans les fours crématoires d’Auschwitz avec les 6 millions de juifs de toute l’Europe ? Qu’avaient-ils fait, les dizaines de milliers d’ouvriers français déportés du travail envoyés dans des camps et qui sont allés mourir sous les bombardements dans la Ruhr ? Fallait-il attendre d’être tous déportés en Allemagne pour commencer la résistance ?

Les francs-tireurs s’organisent

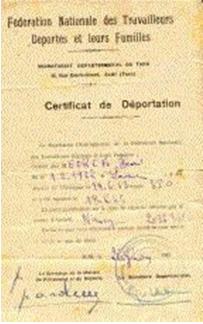

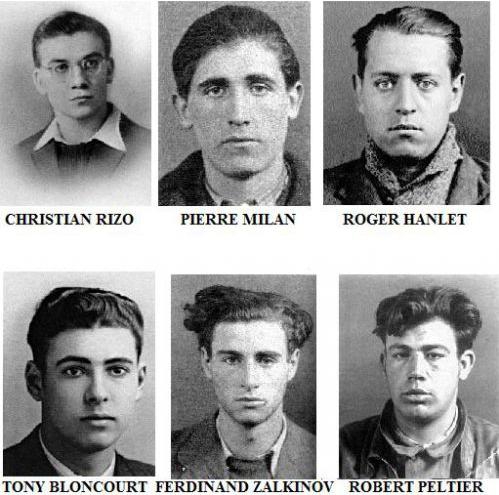

Côté communiste, on comptait au lendemain de l'armistice trois organisations à l'échelon national qui menaient des actions de lutte armée, chacune ayant sa direction propre : l'OS (Organisation Spéciale), organisation de protection des militants du Parti communiste lors des manifestations, distributions de tracts, prises de parole et autres actions de propagande; les Bataillons de la Jeunesse, composés de militants issus des Jeunesses communistes; les groupes spéciaux de la MOI (Main-d’œuvre Immigrée), qui regroupaient les antifascistes immigrés. La coordination est assurée par Eugène Hénaff. En avril 1942, la direction du Parti communiste, dans un souci d'efficacité, charge Charles Tillon d'unifier l'ensemble de l’organisation. Ce seront les FTPF (Francs-Tireurs et Partisans Français), ouverts à tous les patriotes. Un comité militaire est constitué, il comprend entre autres Albert Ouzoulias (colonel André), ancien responsable des Bataillons de la Jeunesse, qui en assurera la direction militaire. Il a comme adjoint Pierre Georges (futur colonel Fabien). Ce celui-ci sera le premier, à la station de métro Barbès, le 21 août 1941, à ouvrir le feu sur un officier allemand. Roger Hanlet, Acher Semahya, Robert Peltier, Christian Rizo, Tony Bloncourt, Pierre Milan et Fernand Zalkinov seront parmi les premiers à participer dès juillet 1940 à ces actions de résistance qui se multiplient sur le territoire. Ils ont alors conscience de reprendre la tradition des patriotes de 1814 et des francs-tireurs de 1870 qu’arma Gambetta, ces combattants de la République animés par l’esprit de 92 et dont Victor Hugo exaltait ainsi le combat : Vous n’êtes pas armés, qu’importe, Prends ta fourche, prends ton marteau, Arrache le gond de la porte, Délivrez, frémissant de rage, Votre pays de l’esclavage Et votre mémoire du mépris.

Ceux qui ont résisté n’étaient nés ni héros ni martyrs. Ils étaient nés pour une vie normale : travailler, apprendre, penser, créer, jouer, rire, aimer. Mais l’intolérable, les circonstances exceptionnelles de cet horizon soudain rayé d’une croix gammée les ont élevés au-dessus d’eux-mêmes, dans le combat qu’ils ont gagné - grâce à leur sens de la vie, de la justice et de la liberté, grâce à leur attachement à la nation française : cette Douce France, synonyme dans le monde entier de Liberté, Égalité, Fraternité. Tony Bloncourt, Roger Hanlet, Pierre Milan, Robert Peltier, Christian Rizo, Acher Semahya, Fernand Zalkinov ont lutté pour la dignité et la fraternité entre les hommes, contre le fascisme et l’hitlérisme dont ils ont connu la domination la plus monstrueuse, la plus perverse que l’humanité ait jamais endurée. La liberté et la paix qu’ils ont voulue pour nous sont toujours à défendre. Ils rêvaient d’égalité et de fraternité humaine. Ce flambeau, nous avons tous le devoir de le préserver et de le transmettre aux générations futures.

Dès juin et juillet 1940 des appels à la lutte sont lancés : d'Angleterre par la voix du général de Gaulle et, en France occupée, à l'initiative du PCF - ce sera l'appel du 10 juillet 1940 de Maurice THOREZ et de Jacques Duclos, qui encourage à créer un front de la liberté, de l'indépendance et de la renaissance de la France, et proclame qu'il n'y a de paix véritable que dans l'indépendance des peuples. Dans le XIe arrondissement, riche de toute une tradition de lutte, les premières mesures adoptées par les autorités vichystes sont mal accueillies, en particulier parmi les jeunes. Ceux-ci n’entendent pas subir ce régime au service de l’occupant ; dans les classes supérieures des lycées, dans les facultés, dans les Auberges de Jeunesse, aux Jeunesses communistes ils se mobilisent et organisent une résistance au pouvoir autoritaire, antirépublicain et de collaboration avec l’ennemi. Ouvriers, employés, petits artisans, étudiants n’attendront pas juin 1941 et l'entrée en guerre de l'Union soviétique pour engager la lutte sous des formes variées :

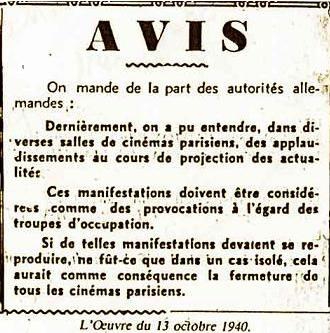

Propagande anti-vichyste et anti-allemande par tracts, affiches, prises de parole sur les marchés, dans les files d'attente, publications clandestines. attaque des permanences des associations et partis collaborateurs (RNP de Déat, PPF de Doriot), sabotage des réunions organisées par les maréchalistes (Georges Claude à la Sorbonne, etc.), manifestations publiques contre l’arrestation de Paul Langevin et contre la révocation du recteur Gustave Roussy, participation aux manifestations étudiantes des 8 et 11 novembre 1940,grèves dans les Centres de Jeunesse, actes de sabotage et récupération d'armes.

Les enfants de France, à l’avant garde

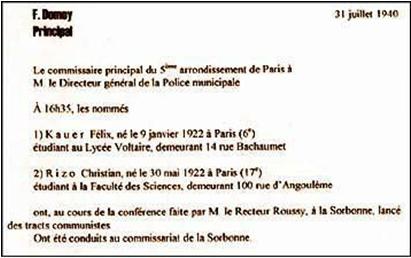

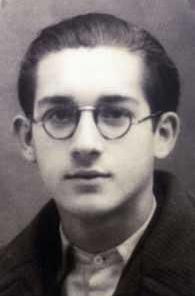

Début juillet, la Sorbonne rouvre ses portes. Son grand amphithéâtre doit accueillir un cycle de conférences animé par Abel Bonnard et Georges Claude et dont l'inauguration est prévue pour le 26 juillet. Dans un témoignage recueilli par Claude Souef, François Lescure déclarait : Nous savions qu'il devait y avoir des projections illustrant la conférence, et nous avons décidé de faire un lancer de tracts dès que la salle serait obscure. Les tracts en question étaient l'appel du 10 juillet de Thorez et de Duclos. Le jour venu, deux étudiants de la faculté des sciences, Christian Rizo et Félix Kauer, passent à l'action depuis le balcon de l'amphi. François Lescure : Il y a eu une espèce de ahahah !, de cri général ; les tracts voletaient dans le faisceau lumineux du projecteur ; la lumière a été vite rallumée. Les deux trouble-fête seront arrêtés, emprisonnés à la Santé puis relâchés sans jugement le 10 octobre. Leur action spectaculaire constitue, souligne Claude Souef, la première manifestation organisée, chez les étudiants, d'opposition à l'occupation, à la collaboration. Il signale que, par la suite, des accrochages se produiront entre étudiants et soldats allemands, notamment au café d'Harcourt, à l'angle de la place de la Sorbonne et du boulevard Saint-Michel.

C'est dans ce climat que survient l'annonce de l'arrestation, le 30 octobre, du professeur Paul Langevin, éminent physicien et antifasciste. La nouvelle soulève l'indignation de nombreux étudiants et enseignants. Une manifestation a lieu le 8 novembre au Quartier latin. Les étudiants se rassemblent aux cris de Libérez Langevin, avant d'entonner La Marseillaise puis de se disperser. Parmi eux, Pierre Daix et Bernard Kirschen. Et aussi Sam Radzinsky, ancien lycéen devenu postier pour des raisons économiques. Il raconte : On a commencé à manifester à l'intérieur de la Sorbonne, on a balancé des tracts, puis on est sortis sur la place... On a encore crié Libérez Langevin et lancé des tracts. A la fin, on s'est retrouvés au comptoir du Dupont-Latin, Tony Bloncourt, Christian Rizo, Rosine Pitkowitz et moi, pour prendre un café.

La grande manifestation du 11 novembre 1940 aux Champs-Élysées

C'est la première grande démonstration de résistance à l'occupation et à la collaboration. Il y a là des lycéens, des étudiants, des professeurs. Le récit varie selon les témoins. Claude Souef : Des lycéens venant à pied, en cortège, déposent des gerbes sur la tombe du Soldat inconnu. La foule est dense. Finalement, la police interdit l'accès au terre-plein. Sur les Champs-Élysées, des incidents se produisent avec des groupes de jeunes fascistes de Jeune Front et de Garde-française, qui ont leur permanence sur l'avenue. Sam Radzinsky, venu avec son copain Jean Verger, dit Nicolas (il sera fusillé deux ans plus tard), restera bloqué à l'endroit où se situait le Lido à cette époque, puis devra regagner son lieu de travail. C'est ensuite l'intervention allemande.

Claude Souef de nouveau : Des voitures et des motos zigzaguent sur les trottoirs, pourchassant les manifestants qui se replient dans les rues voisines. Il y a des tirs de mitrailleuses, des blessés, des arrestations nombreuses (témoignage cité dans L'Humanité du 11 novembre 2001).

François Lescure, responsable UNEF.A dix-sept heures exactement, un cri énorme : vive la France, éclate à hauteur du cinéma George-V, sur le trottoir de droite que remontent de nombreux groupes de jeunes. On chante La Marseillaise. Il y a, dans la foule, des anciens combattants. La Marseillaise éclate à nouveau, suivie du Chant du départ, puis de Vive la France, A bas Pétain, A bas Hitler.

Les Allemands matraquent et chassent les manifestants à coups de crosse de fusil. La Marseillaise continue, tous les étudiants se battent. Par grappes, les étudiants sont embarqués dans des camions bâchés. Ceux qui échappent à l'arrestation se regroupent encore. Exaspérés, les nazis tirent. Ils assassinent une dizaine de jeunes on en ignore encore le nombre exact et en blessent davantage encore. Il y a une centaine d'arrestations. La chasse à l'homme continuera tard dans la nuit.La presse vichyste ne souffla mot de l'événement. Le 15, elle annonça la révocation du recteur Gustave Roussy et du secrétaire général d'académie Maurice Guyot. Le lendemain, un communiqué officiel indique que les autorités allemandes ont ordonné la fermeture de toutes les institutions universitaires à Paris. L'Université ne sera rouverte que le 20 décembre. Un mois plus tôt, vingt et un étudiants communistes avaient été arrêtés. Ils seront jugés le 1er mars 1941 et condamnés à différentes peines de prison.

Aragon célébrera cette manifestation dans Les enfants de France(Le crime contre l'esprit) :Dans Paris bâillonné, le 11 novembre 1940, moins de cinq mois après qu'un maréchal de France eut proclamé que la Patrie avait touché la terre des épaules, les étudiants descendirent dans la rue, et leur jeune voix retentit si haut que la France tout entière l'entendit et cessa de croire à la défaite. L'ennemi ne s'y trompa pas. On était au lendemain de Montoire, et cette manifestation des étudiants de Paris, il y vit bien le désaveu national de la politique de soumission instaurée par les capitulards.

Arrestation du groupe

Suite à l’entrée des Allemands, ordre avait été donné de remettre aux autorités toutes les armes éventuellement détenues. Beaucoup se retrouvèrent ainsi dans les égouts, voire dans les poubelles. Un copain d’Hanlet n’appartenant pas à la Résistance a l’imprudence de montrer à sa fiancée les revolvers récupérés qu’il va lui fournir.Celle-ci le rapporte à son père qui le répète à un autre de bavardage en bavardage, on débouche sur une dénonciation à la police. La Brigade spéciale criminelle”dirigée par le commissaire Georges Veber arrête Roger Hanlet, Pierre Milan et Acher Semahya le 30 octobre 1941. Le lendemain 31 octobre, c’est le tour de Fernand Zalkinov et le 1er novembre Robert Peltier est arrêté sur son lieu de travail. Christian Rizo se fait prendre le 25 novembre dans un cinéma. Tony Bloncourt, qui a pu échapper à l’arrestation, est hébergé par des copains étudiants dont Pierre Daix. Il sera arrêté le 6 janvier lors d’un contrôle de police. Le groupe est emprisonné à la prison de la Santé et mis au secret, avant d’être livré aux autorités allemandes. Le 6 mars 1942, jour du verdict, le président de la cour martiale allemande se félicitera d’ailleurs de l’excellente coopération des polices française et allemande, et c’est Veber en personne qui viendra recevoir les félicitations.

Un procès expéditif

Il semble que fin février 1942, le nouveau gouverneur militaire en France, Karl Heinrich von Stülpnagel, sur l’avis de ses services juridiques, ait décidé de monter une série de procès à grand spectacle pour frapper l’opinion française et tenter de mettre un terme aux attentats. Le commandement militaire allemand organise donc un procès à la Chambre des Députés, alors siège de différents services du Kommandant von Gross-Paris, procès auquel peuvent assister les journalistes de la zone occupée, de même que ceux de la zone non occupée. La Propagandastaffel est également présente. Il apparaît même, d’après la presse de l’époque, que le procès fut filmé, mais la bobine n’a pas été retrouvée, comme elle l’a été pour le second procès à grand spectacle qui, celui-là, eut lieu à la Maison de la Chimie en avril 1942. Mercredi 4 mars. L’accusation. Jeudi 5 mars. Les débats. Vendredi 6 mars. La défense et le verdict. Les sept jeunes sont défendus par des avocats alsaciens commis d’office. L’acte d’accusation, que les avocats reçoivent le 2 mars, leur apprend que leurs clients sont jugés pour Freischärlerei, c’est-à-dire activité de francs-tireurs. On retient contre eux 17 actions de sabotages, incendies et attentats.Nous ne dirons rien des débats, ne pouvant reprendre à notre compte la relation qui en fut donnée par les journaux de l’époque, lesquels s’évertuèrent à comparer les sept jeunes résistants à de vulgaires bandits à la solde de la ploutocratie Anglo-judéo-bolchevique. Ils rapportèrent les faits en les déformant, en y ajoutant des qualificatifs infamants et mensongers, voire racistes à l’égard de certains. La lecture de cette presse laisse cependant transparaître une attitude digne et courageuse. Ce qui fut confirmé par ceux qui assistèrent au procès, notamment par Yolande Bloncourt, la tante de Tony. Ils se transformèrent tous en accusateurs, s’attachant à replacer les faits dans le contexte réel de l’occupation de leur pays. Ils ne contestèrent nullement leurs actes, mais au contraire les revendiquèrent pleinement. J’ai agi en patriote et par conviction communiste, dira Robert Peltier. La perspective d’être fusillé ne le retint pas une seconde, ajoutera l’officier nazi présidant la cour martiale. Cette attitude combative fera dire au Pariser-Zeitung qu’ils répondirent avec une effrayante insolence aux accusations. Le journal de Doriot, Le Cri du peuple, écrivit que pendant la suspension d’audience qui précéda le verdict, les terroristes firent preuve d’un cynisme déconcertant, en riant et plaisantant, alors qu’un peu avant, ils avouaient une fois de plus les attentats.

Samedi 7 mars Deux jours avant l’exécution de la sentence, la maman de Christian Rizo fut autorisée à aller voir son fils à la Santé pour les derniers adieux ; elle ne put le voir qu’à travers un grillage. Sur son insistance, Christian finit par lui avouer, entre autres confidences, que lui et ses camarades avaient été odieusement maltraités par les policiers de la Brigade spéciale criminelle et qu’il en était écœuré. Trop courageux et trop fier pour se plaindre, l’euphémisme qu’il utilisa en disait long sur la gravité des sévices endurés. Lundi 9 mars Étudiants et professeurs font circuler en Sorbonne une pétition demandant le recours en grâce. Elle se couvre rapidement de signatures, certains professeurs y ajoutent des éloges et des annotations. Yolande Bloncourt, arrivée au fort du Mont-Valérien, ne sera pas autorisée à voir Tony et ses camarades avant leur exécution ; elle sera refoulée mais entendra un puissant cri : Vive la France!, suivi d’une salve nourrie. Maître Wilhelm, l’avocat alsacien du Barreau de Paris désigné d’office pour assurer la défense de Christian Rizo et Tony Bloncourt, assistera à la mort des sept jeunes résistants ; dans une lettre adressée le jour même à Mme Rizo, il témoignera qu’ils ont pris congé dans la dignité, le courage et la foi de leur conviction. Il ajoutera : Vous ne devez penser qu’avec honneur à votre fils et accepter le malheur qui vous frappe si durement comme si Christian avait été tué en soldat à la guerre. Il n’y a que cinq poteaux Roger Hanlet et Robert Peltier seront fusillés immédiatement après leurs camarades, avec trois autres patriotes. Dès que la nouvelle sera connue, le XIe arrondissement se couvrira de papillons, de tracts, d’affichettes réalisées à la main ou à la machine, afin d’honorer la mémoire des sept martyrs et d’appeler au renforcement de la lutte contre l’occupant. L’arrestation et l’exécution des sept membres des Bataillons de la Jeunesse n’ont pas pour autant stopper le combat contre l’occupant. Albert Ouzoulias (colonel André) assure la direction des opérations, assisté de Pierre Georges (colonel Fabien), avec comme agents de liaison leurs courageuses épouses respectives, Cécile Ouzoulias et Andrée Georges. Ils dirigeront, impulseront les initiatives et participeront aux actions, y compris les plus dangereuses. Fabien et son épouse seront arrêtés plusieurs fois ; lui réussira, comme Ouzoulias, à s’enfuir. Andrée Georges sera déportée et, heureusement, nous reviendra des camps. Les autres groupes parisiens des Bataillons de la Jeunesse réalisent plus de quarante opérations du 6 septembre 1941 au 29 mai 1942 ; ils sont dirigés par : Marcel Bertone (21 ans), Pierre Tourette (23 ans), Paul Tourette, Louis Coquillet (21 ans), Marcel Bourdarias (18 ans), Maurice Touati (21 ans), René Toyer (20 ans), Pierre Tirot, Georges Tondelier (20 ans), Maurice Feferman (21 ans), Gérard Hilsum, Jean Quarré (22 ans), André Aubouet (18 ans), Raymond Tardif, Jean Garreau (29 ans), Bernard Laurent (20 ans), André Kirschen (15 ans et demi), Camille Drouvot, Roger Debrais, Maurice Feld (18 ans), Maurice Le Berre (19 ans), Karl Schoenhaar (17 ans et demi), Guy Gauthier, Lucien Legros, Pierre Benoît, Rousseau (Dupré), Baraqui, André Biver, Pierre Leblois, Jacques D’Andurain. A ces actions s’ajoutent celles, nombreuses, de l’Organisation Spéciale (OS), conduites par Yves Kermen, Louis Marchandise, Raymond Losserand, Gaston Carré, Roger Linet, Henri Tanguy (colonel Rol) et des groupes spéciaux de la MOI dirigés par Miret-Must. Le journal collaborationniste de Déat, L’Œuvre du 3 mars 1942, dénombrera 230 attentats et sabotages du 1er juillet 1941 au 18 février 1942 dans la seule région parisienne, ce que confirmera le sinistre commissaire Veber qui, lors de son audition devant la cour de justice du CNR, déclarera que les attentats étaient devenus quotidiens.

1942 procès àa la chambre des députés

Le 4 mars 1942 se déroula, dans la Chambre des députés, à l’endroit même où le nazi Rosenberg avait prononcé une apologie du national-socialisme, le procès de sept très jeunes résistants, procès qui devait, dans l’esprit de l’ennemi, être un élément d’intimidation de la Résistance en cours de développement. Le 4 mars, dans la salle de la Présidence, étaient introduits sept jeunes résistants enchaînés. Le tribunal était entièrement composé d’officiers nazis. Non seulement la presse et les actualités cinématographiques sont présentes, mais, à la tête de nombreux officiers hitlériens et d’une cour de collaborateurs, se trouve von Stülpnagel en personne.

Le journal allemand publié chez nous, le Pariser-Zeitung, exposa le 5 mars que les sept jeunes se voyaient accuser de dix-sept opérations de guerre. Il écrivait : Les deux intellectuels de la bande que l’on juge, les étudiants Christian Rizo et Tony Bloncourt, ont commencé à militer au sein d’un Front dit National Ils passèrent à l’action, croyant peut-être au début servir sous le drapeau combien périmé de Déroulède. Et suit cette phrase invraisemblable: L’un d’eux alla jusqu’à parler des armées étrangères qui occupaient la France. Est-ce à dire que les armées allemandes n’étaient pas étrangères ? La France était donc l’Allemagne !

Quant au journal de Doriot, ce même 5 mars il écrivait : Tous les accusés ont dit comment ils comprenaient le fameux Front National, organisation bolchevique camouflée allant des gaullistes aux communistes. Le journal allemand précité de préciser, avec un grand frisson d’horreur : “Un des accusés, par exemple, avait fait partie des Jeunesses (communistes) avant la guerre.

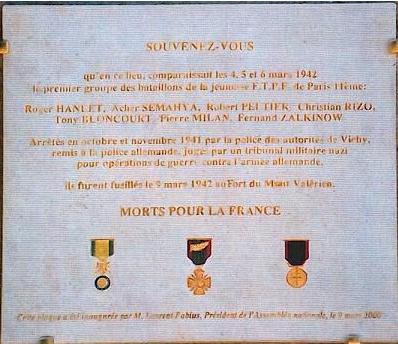

La parodie de procès dura trois jours. Le jugement - si l’on peut employer ce mot - se félicite de l’excellente collaboration fournie par la police française. Il condamne à mort Roger Hanlet, Acher Semhaya, Robert Peltier, Christian Rizo, Tony Bloncourt, Pierre Milan et Fernand Zalkinov. Le 9 mars, les sept héros sont fusillés au Mont-Valérien. L’un d’eux, Fernand Zalkinov, dédia sa dernière lettre à sa soeur, la chargeant d’être son interprète auprès de ses parents : il ne savait pas que son père et sa mère étaient déjà déportés et mourraient à Auschwitz. Extrait d’un article paru en mars-avril 1999.

Plaque commémorative a été apposée sur la façade nord de l’Hôtel de Lassay

Que sont devenus les autres

Que sont devenus les autres combattants ayant participé à ces opérations mais qui ne comparurent pas en cour martiale les 5, 6 et 7 mars 1942 ? Sept combattants appartenaient à d’autres groupes des Bataillons de la Jeunesse dont l’un avait combattu en Espagne. Trois venaient des Brigades internationales. Pierre GEORGES (le futur colonel Fabien) (22 ans). Ancien combattant à dix-sept ans des Brigades internationales, il commandera après la libération de Paris le Groupe Tactique Lorraine composé de volontaires parisiens des FTP. Cette unité sera intégrée dans l’Ire armée par le général de Lattre de Tassigny. Ce sera le 151e régiment d’infanterie, unité qui sera l’une des premières à franchir le Rhin. Fabien sera tué le 27 décembre 1944 à Habsheim dans le Haut-Rhin. Gilbert BRUSTLEIN (22 ANS), qui commande le groupe, a participé à de nombreuses opérations. Il échappe de peu à l’arrestation, passe en zone sud puis en Espagne, avant de gagner l’Algérie. Marcel BOURDARIAS (17 ANS 1/2). Après de nombreuses actions, il sera arrêté et fusillé le 17 avril 1942 (procès de la Maison de la Chimie). Jacques D’ANDURAIN (23 ANS). Après de nombreuses actions en zone nord, il passera en zone sud et continuera la lutte jusqu’en 1944. Jules DUMONT (colonel) (53 ans). Grièvement blessé en 14-18, il reçoit la Légion d’honneur. Volontaire en Espagne, commandant de la célèbre 14e Brigade internationale (composée de Français, elle prit le nom de Brigade la Marseillaise), il participe à de très nombreuses opérations sous l’Occupation ; arrêté, il sera fusillé le 15 juin 1943. Maurice FEFERMAN (19 ANS). Après de très nombreuses actions, il préférera se tuer avec sa dernière balle, le 10 mai 1942, plutôt que de tomber aux mains des Allemands. Albert GUEUSQUIN (19 ANS). Après de très nombreuses actions, il sera arrêté et fusillé le 9 juillet 1943. Maurice LE BERRE (19 ANS). Après de très nombreuses actions, il sera arrêté le 28 août 1942, s’évadera le 1er janvier 1943, sera de nouveau arrêté quinze jours plus tard, puis déporté. Il reviendra des camps de la mort en 1945. Il est aujourd’hui décédé. Conrado MIRET-MUST. Républicain espagnol, il est le premier dirigeant fondateur des Francs-Tireurs de la MOI. Il sera arrêté après de très nombreuses actions. Il mourra sous la torture avant l’ouverture du procès de la Maison de la Chimie lors duquel il devait comparaître le 15 avril 1942. Spartaco GUISCO (28 ans). Antifasciste italien, ancien des Brigades internationales. Il participe à de très nombreuses actions. Il est arrêté et fusillé le 17 avril 1942 (procès de la Maison de la Chimie).

Procès de la maison de la chimie 7-14 avril 1942

Du 7 au 14 avril 1942, vingt-sept combattants appartenant aux Bataillons de la Jeunesse et à l’Organisation Spéciale (OS) comparaissent devant une cour martiale réunie à la Maison de la Chimie, après avoir été, comme les sept jeunes combattants du XIe arrondissement, arrêtés et livrés par la police vichyste à ses homologues allemands. Arrêté en même temps que ses camarades, Conrado Miret-Must, républicain espagnol et fondateur de la MOI, ne comparaîtra jamais devant le tribunal : il fut massacré avant même l’ouverture du procès, dans les locaux du sinistre Brigade spéciale n° 2 créée par Pétain. Vingt-cinq de ces combattants seront exécutés, parmi lesquels vingt-trois fusillés au Mont-Valérien immédiatement après le procès. Les Allemands, voulant faire assaut de mansuétude, commuèrent la condamnation à mort en déportation pour quatre d’entre eux : ce sera le cas de Paul et Marie-Thérèse Lefebvre, ainsi que d’André Kirschen, âgé de 15 ans, et de Simone Schloss, laquelle sera cependant décapitée par les nazis à Cologne le 2 juillet 1942. D’autres procès suivront, le plus souvent à huis clos. Près de 9000 combattants seront exécutés par les nazis dans la région parisienne, 21000 en province. Sans oublier les dizaines de milliers de déportés-résistants qui ne revinrent pas et les milliers d’otages exécutés.

Bataillon de la Jeunesse

André Aubouet janvier 1923-17 avril 1942

Né à Paris (XIe), domicilié 15 rue de Vanves (actuelle rue Raymond-Losserand, XIVe). Il fréquente l’école primaire de la rue Pierre-Larousse et fait du sport au gymnase de la rue Huyghens. Après son certificat d’études il est engagé comme apprenti à l’Imprimerie nationale où travaillait déjà son père.

Le 20 janvier 1942, 15 boulevard de Vaugirard (métro Bienvenüe), il participe avec Jean Garreau et Raymond Tardif à un attentat contre un soldat allemand de la poste militaire nommé Pepling, lequel est sérieusement blessé. Nous manquons d’informations concernant les autres opérations auxquelles il a participé. Il semble qu’il opérait le plus souvent avec Garreau et Tardif. Il a été arrêté en mars 1942 sans que nous puissions préciser le jour.

Marcel Bretone 9 octobre 1920-17 avril 1942

Né à Lyon, au cœur du quartier de la Croix-Rousse. Marié, père d’un enfant, domicilié 6 rue de La Folie-Méricourt (XIe). Membre des Jeunesses communistes, il s’engage dans les Brigades internationales à l’âge de 16 ans. Il sera blessé à trois reprises durant les combats. Rentré en France en 1939, il remplace Albert Ouzoulias (futur colonel André) comme secrétaire des Jeunesses communistes de la région lyonnaise. Cela ne l’empêche pas de partir presque chaque dimanche faire du camping à la campagne. Il travaille comme aide-comptable mais en septembre 1939 il est interné, comme de nombreux responsables communistes, au fort du Paillet à Dardilly-le-Mont (Rhône), puis au fort Barraux à Riom-ès-Montagnes (Cantal), à Carpiane près de Marseille, et enfin au camp de Chibron (Var) d’où il s’évade le 7 octobre 1940. Pendant son internement, il épouse sa compagne Jeannette Fédit dont il aura une fille. Après son évasion, il est contraint de gagner sa vie comme conducteur de vélo-taxi. Il est arrêté le 18 décembre 1941 alors qu’avec ses camarades Touati et Coquillet il était en train d’incendier des camions de la Wehrmacht rue Lamartine, à l’angle de la rue Buffault (IXe). La veille, le 17, il avait également incendié avec eux un camion allemand en stationnement rue Mayran (IXe). Poursuivis par des soldats allemands et des gardiens de la paix, Maurice Touati et Louis Coquillet parviennent à s’échapper. Bertone se réfugie au 26 de la rue Cadet, mais le locataire (un opérateur de cinéma) de l’appartement où il s’est réfugié le livre à la police. Lors de son arrestation étaient présents, dit le procès-verbal, le commissaire principal Charles Dubelon, le commissaire divisionnaire Silvestre, le commissaire principal Veber, chef de la Brigade spéciale P.J. et le major allemand Weigert. Marcel Bertone était emmené à 0 h 35 à la Feldgendarmerie.

Marcel Bourdarias alias Alain 23 janvier 1924-17 avril 1942

Né à Paris (XIIIe), domicilié 16 rue Anatole-France à Alfortville. Fils d’un ouvrier cimentier originaire de la Corrèze. Entré en 1937 à l’école Arago, place de la Nation (XIIe), il adhère aux Jeunesses communistes en 1938, à Saint-Ouen. Entre en contact avec des jeunes militants qui participeront à la formation des groupes armés des Bataillons de la Jeunesse et de l’Organisation Spéciale (OS). S’il n’est pas toujours facile de préciser sa participation aux très nombreuses actions effectuées par son groupe, on peut néanmoins l’associer avec certitude aux opérations suivantes:

Le 14 août 1941: grâce à des renseignements fournis par deux ouvriers de l’usine, Bresler et Lastennet, Maurice Le Berre et son groupe attaquent l’usine des Isolants de Vitry (163 boulevard Amouroux à Vitry-sur-Seine), qui fabrique du matériel destiné aux sous-marins et aux avions allemands. Maurice Le Berre lance des bouteilles incendiaires, tandis que Jacques d’Andurain et Marcel Bourdarias assurent la protection, assistés de Roger Hanlet et Pierre Milan.

Du 15 au 17 août 1941: il participe au stage d’entraînement organisé par Albert Ouzoulias (futur colonel André) et Pierre Georges (futur colonel Fabien) dans les bois de Lardy, près d’Etampes.

Le 19 septembre 1941: il participe à l’opération organisée par Conrado Miret-Must (alias Lucien) contre le garage SOGA (HPK503), 21 boulevard Pershing (XVIIe), où sont réparées les voitures de l’état-major allemand et de nombreux véhicules de la Wehrmacht. Tous les groupes armés de Paris, répartis en quatre ou cinq groupes (le groupe Marchandise, le groupe Le Berre, le groupe Brustlein et un ou deux autres), interviendront. Les dégâts sont très importants, même s’ils ne réussiront pas à incendier l’atelier de menuiserie.

20 octobre 1941 : participation au déraillement du train Paris-Nantes, tandis que Spartaco Guisco et Gilbert Brustlein abattent le Feldkommandant Hotz. Il revient avec un STOCK de dynamite récupéré dans une carrière.

21 novembre 1941 : participation à l’attentat contre la librairie allemande Rive Gauche du boulevard Saint-Michel (à l’angle de la place de la Sorbonne).

26 novembre 1941 : attentat à la bombe contre la librairie militaire allemande située à l’angle de la rue de Rivoli et de la rue Cambon (Ier). Participent à cette action plusieurs détachements des Bataillons de la Jeunesse et de l’Organisation Spéciale, dont Coquillet.

2 décembre 1941 : participation à l’attentat à la bombe contre le local du RNP (Rassemblement national populaire) boulevard Blanqui, avec Fabien et Coquillet. Cinq cartouches de dynamite font littéralement sauter ce repaire de la collaboration.

6 décembre 1941 : il est en protection lorsque le lieutenant Rahl est grièvement blessé boulevard Pereire (XVIIe) par Louis Coquillet.

15 décembre 1941: 7 h 30 du matin : Marcel Bourdarias et Louis Coquillet, à la tête de leurs groupes, attaquent à la bombe le poste de la Feldgendarmerie situé à l’Hôtel Universel, rue de la Victoire (IXe).

Fin décembre 1941: avec Louis Coquillet, il sectionne un câble de transmission de l’armée allemande dans le bois de Meudon.

3 janvier 1942 : Bourdarias, Coquillet, Gueusquin et quatre autres membres des Bataillons de la Jeunesse attaquent au pistolet et à la grenade une permanence du RNP de Marcel Déat située 11 bis rue de la Procession (XVe). Bilan : les locaux sont détruits et un membre du RNP est blessé.

Arrêté le 3 ou le 5 janvier 1942: par la police française au métro Croix-Rouge, il fut torturé pendant cinq jours et cinq nuits avant d’être remis aux Allemands. Jugé à la Maison de la Chimie, rue Saint-Dominique, avec vingt-six autres résistants, le 14 avril 1942, il fut fusillé par les Allemands le 17 avril 1942 au Mont-Valérien (Suresnes), à l’âge de 18 ans. Il a laissé une dernière lettre d’une touchante simplicité : Chers Amis, Je vous écris une dernière fois pour vous adresser mon adieu. Il est environ 1 heure et à 5 heures je serai fusillé. Donc quelques heures devant moi. Je suis calme et tranquille. Oui pour moi, c’est fini. Je me souviens du bon temps que j’ai passé près de vous et je vous demande de vous en souvenir également. Ne pleurez pas pour moi. Je ne suis pas à plaindre. Mais aimez mon souvenir.

Marcel Bourdarias est enterré au cimetière d’Ivry-sur-Seine. Une rue d’Alfortville porte son nom.

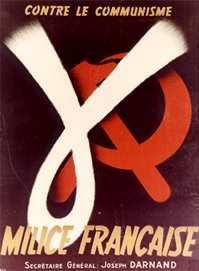

LA MILICE FRANÇAISE

Pays : France

Allégeance : État français (Vichy)

Taille : 10 000 à 35 000 personnes

Composée de : Flanc-garde

Guerres : Seconde Guerre mondiale

Batailles : Des Glières, du Vercors, du Mont Gargan

Commandant historique : Joseph Darnand

La Milice française, souvent appelée simplement Milice, fut une organisation politique et paramilitaire française créée le 30 janvier 1943 par le gouvernement de Vichy pour lutter contre le terrorisme (c'est-à-dire contre la Résistance). Supplétifs de la Gestapo et des autres forces Allemandes, les miliciens participèrent aussi à la traque des Juifs, des réfractaires au STO et de tous les déviants dénoncés par le régime. C'était aussi la police politique et une force de maintien de l'ordre du régime de Vichy.

Le chef officiel de la Milice était Pierre Laval, Chef du gouvernement, mais le véritable responsable de ses opérations était son secrétaire général, Joseph Darnand, fondateur du Service d'ordre légionnaire (SOL), précurseur de la Milice française.

Organisation de type fasciste, elle se voulait un mouvement révolutionnaire, à la fois anti : antirépublicain, antisémite, anticommuniste, anticapitaliste, et pour : pour le nationalisme, le socialisme et l'autoritarisme. Elle sembla avoir ambitionné de devenir l'équivalent d'un parti unique de l’État français. Sa montée en puissance marqua en tout cas, selon Robert Paxton et Stanley Hoffmann, la fascisation finale du Régime de Vichy.

Comme les nazis, les miliciens usaient couramment de la délation, de la torture, des rafles, des exécutions sommaires et arbitraires, voire de massacres. Leur pratique systématique de la violence et leurs nombreuses exactions, tout comme leur collaborationnisme jusqu'au-boutiste, contribuèrent à les faire rester très minoritaires au sein d'une population qui les rejetait largement. La Milice n'eut jamais plus de 35 000 membres (29 000 adhérents en automne 1943 selon Francis Bout de l'An, sur lesquels, d'après le chef du service des effectifs, l'enseigne de vaisseau Carus, seulement 10 000 étaient actifs). Même après son développement en zone nord, la Milice ne dépassera jamais 15 000 militants réels au total.

Membres de la Milice française en 1944.

L’origine de la Milice

Joseph Darnand, patriote et combattant courageux de la Première Guerre mondiale de 1914-1918, puis activiste d'extrême droite, avait pris la tête de la Légion française des combattants dans les Alpes-Maritimes.

Après l’ouverture de celle-ci aux jeunes partisans du régime qui n’avaient jamais combattu, il avait fondé en août 1941, dans son département, le Service d'ordre légionnaire. Remarqué par les ministres Darlan et Pucheu lorsqu’il est à la tête de la Légion française des combattants de Nice, Darnand va bénéficier de leur soutien pour développer son organisation paramilitaire, le Service d’ordre légionnaire (SOL). Ancêtre de la Milice, le SOL s’étend à l’ensemble de la zone sud et réunit un effectif de 15 000 hommes issus pour la plupart de l’extrême droite. L'organisation est fondée sur 21 points qui donnent la matrice idéologique du mouvement : contre le capitalisme international, pour le corporatisme français, contre la condition prolétarienne, pour la justice sociale, contre la lèpre juive, pour la pureté française, contre la franc-maçonnerie païenne, pour la civilisation chrétienne.

La Milice française, police supplétive de la Gestapo

Pierre Laval, en accord avec le maréchal Pétain, décida de créer, par la loi du 30 janvier 1943, la Milice qui absorba l'ancien Service d'ordre légionnaire. Il en devint le chef nominal, avec Joseph Darnand comme secrétaire général qui en sera cependant le véritable chef opérationnel.

Pierre Laval né le 28 juin 1883 à Châteldon dans le Puy-de-Dôme et fusillé le 15 octobre 1945 à la prison de Fresnes dans le département de la Seine (actuellement Val-de-Marne), est un homme politique français.

Plusieurs fois président du Conseil sous la Troisième République, il est, immédiatement après Philippe Pétain, la personnalité la plus importante de la période du régime de Vichy et le principal maître d'œuvre de la politique de collaboration d'État avec l'Allemagne nazie.

Une affiche de recrutement de la Milice

Ce fut la loi n° 63 du 30 janvier 1943 (publiée au Journal officiel de l'Etat français le 31 janvier 1943, n° 27, page 290) qui fonda la Milice française :

Article 1er - La Milice française, qui groupe des Français résolus à prendre une part active au redressement politique, social, économique, intellectuel et moral de la France, est reconnue d'utilité publique. Ses statuts, annexés à la présente loi, sont approuvés.

Article 2 - Le chef du Gouvernement est le chef de la Milice française. La Milice française est administrée et dirigée par un secrétaire général nommé par le chef du Gouvernement. Le secrétaire général représente la Milice française à l'égard des tiers.

Article 3 - Les conditions d'application de la présente loi seront fixées par arrêté du chef du Gouvernement.

Quant aux statuts de la Milice française, annexés à la loi du 30 janvier 1943, ils précisent :

Article 1er -La Milice française a la mission, par une action de vigilance et de propagande, de participer à la vie publique du pays et de l'animer politiquement.

Article 2 - La Milice française est composée de volontaires moralement prêts et physiquement aptes, non seulement à soutenir l'État nouveau par leur action, mais aussi à concourir au maintien de l'ordre intérieur.

Article 3 - Les membres de la Milice française doivent satisfaire aux conditions suivantes : 1° Être français de naissance. 2° Ne pas être juifs. 3° N'adhérer à aucune société secrète. 4° Être volontaires. 5° Être agréés par le chef départemental.

Joseph Darnand militaire et homme politique français né à Coligny dans l'Ain le 19 mars 1897 et mort fusillé au fort de Châtillon, à Fontenay-aux-Roses, Seine (actuel département des Hauts-de-Seine), le 10 octobre 1945. Il était une figure majeure de la collaboration française.

Ancien combattant de la Grande Guerre et de 1939-1940, militant d'extrême droite dans l'entre-deux-guerres, soutien actif et précoce du maréchal Pétain et du régime de Vichy, il devint membre honoraire de la SS en 1943. Son principal rôle historique fut d'être le fondateur et dirigeant de la Milice française, organisation paramilitaire de type fasciste, supplétive de la Gestapo et chargée de la traque des résistants, des Juifs et des réfractaires au STO.

Les exactions de ses hommes valurent à Darnand d'être considéré comme l'une des personnalités les plus jusqu'au-boutistes de la collaboration ; il fut condamné à mort après la guerre.

Selon Darnand, la Milice française n'est pas une police répressive. La Milice groupera des personnes de tous les âges, de tous les milieux et de toutes les professions, désireuses de prendre une part effective au redressement du pays. Ouverte à tous, la Milice fera retrouver aux Français cette communauté nationale hors de laquelle il ne peut y avoir de salut pour notre pays.

Dans son discours du 28 février 1943, Darnand assure encore que la Milice a d'abord une mission politique et Bassompierre commente : Elle a pour mission de soutenir la politique gouvernementale et de lutter contre le communisme.

Pourtant, dans L'Action française du 3 mars 1943, Charles Maurras déclare : Avec le concours de cette pure et solide police, nous pourrons chez nous frapper d'inhibition toute velléité révolutionnaire et toute tentative intérieure d'appuyer les hordes de l'Est, en même temps que nous défendrons nos biens, nos foyers, notre civilisation toute entière.

La Milice choisit comme insigne le gamma, signe du Bélier, symbole de renouveau et d'énergie (argent sur fond bleu dans un cercle rouge pour les miliciens ordinaires, blanc sur fond noir pour les francs-gardes, blanc sur fond rouge pour les avant-gardes).

Fausse carte de la brigade spéciale des Milices révolutionnaires françaises établie pour le résistant Serge Ravanel sous le pseudonyme de Charles Guillemot.

Structures

Francis Bout de l'An dirigeait la propagande et l'information avec l'organe Combats. Noël de Tissot était chargé des relations entre le haut commandement et les services.

Si le secrétariat général fut installé à Vichy auprès du Gouvernement, la Milice reposait sur une organisation territoriale en zones, régions et départements.

A chaque échelon, on retrouvait un état-major à cinq services : 1er service (propagande) - 2e service (documentation) - 3e service (sécurité) - 4e service (finances) - 5e service (effectifs). Au niveau central, le 1er service fut dirigé par Bout de l'An, puis Bertheux, le 2e service (le plus important et le plus sinistre, puisqu'il employait la torture pour obtenir des renseignements) par Degans, puis Gombert - le 3e service par Gombert - le 4e service par Fontaine - le 5e service par Carus.

Le Vichy milicien de 1944

Pétain et Laval ne démentiront jamais leur soutien public à la Milice et à ses actes. En novembre 1943, Laval rappelle encore qu'il marche main dans la main avec Darnand, car, selon lui, la démocratie, c'est l'antichambre du bolchevisme.

Le serment de la Milice mentionnait entre autres le combat contre la lèpre juive. Le mouvement se voulait à la fois antisémite, anticommuniste, anticapitaliste et révolutionnaire. Selon les historiens Henry Rousso ou Jean-Pierre Azéma, le projet de Darnand et de certains de ses hommes (les intellectuels pro-fascistes du mouvement) était de faire de la Milice un succédané de parti unique et, à terme, l'ossature d'un authentique régime totalitaire. La montée en force de Darnand dans le régime de Vichy, jusque là avant tout autoritaire et réactionnaire, marque une étape décisive dans la fascisation finale du régime ainsi que dans sa satellisation par les Allemands (Robert Paxton, Stanley Hoffmann).

En août 1943, Darnand fut nommé Sturmbannführer de la Waffen-SS (Waffen-Sturmbannführer der SS, grade réservé aux volontaires étrangers non germaniques) et prêta serment de fidélité personnelle à Hitler dans les locaux de l'ex-ambassade d'Allemagne à Paris, rue de Lille. Les nazis furent cependant longtemps réticents à armer les miliciens, chose qu'ils firent après la publication au JO en juillet 1943 d'un décret autorisant les Français à s'engager dans la Waffen-SS (créant ainsi la Sturm brigade SS Frankreich).

Le 30 décembre 1943, Joseph Darnand fut nommé secrétaire d'État ; le 10 janvier 1944, il devint responsable du Maintien de l’Ordre ; secrétaire d’État à l’Intérieur le 13 juin 1944. A tous les niveaux, les miliciens essayèrent de supplanter les autorités officielles ou d'investir les rouages de l'Etat. C'est ainsi qu'un milicien fut même nommé préfet de l'Hérault au début de 1944.

Sociologie et motivations

En 1944, la Milice fut étendue au nord de la France et les hommes de mains des partis collaborationnistes y furent versés. Les effectifs de la Milice atteindront ainsi près de 30 000 hommes (jamais plus de 15 000 militants réels, selon ses responsables qui avaient pourtant tendance à gonfler les effectifs pour obtenir des crédits). Elle disposait d’un bras armé : la Franc-Garde et d'une école de cadres, installée dans les anciens locaux de l'École des cadres d'Uriage. Elle était alors considérée comme un corps d'armée malgré la Convention d'Armistice de 1940. Elle avait même un aumônier général.

On pouvait distinguer trois catégories de miliciens :

La grande majorité des miliciens sont des gens ordinaires qui exercent un métier et ont femme et enfants. Leur activité militante les conduit simplement à participer à des groupes de réflexion, à assister à des réunions ou à des conférences et, parfois, à se mobiliser pour telle ou telle cause humanitaire ou civique. A côté de ces civils, il y a les militaires formant la Franc-Garde L'objectif essentiel de cette troupe permanente est d'assurer le maintien de l'ordre. Certains miliciens ordinaires peuvent être des francs-gardes bénévoles, les bennés, susceptibles d'être mobilisés en cas de besoin. Il existe enfin une structure milicienne destinée à accueillir les jeunes : l'Avant-garde. Sur 10 à 15 000 militants actifs, moins de 4 000 appartiendront à la Franc-Garde, permanents et bénévoles compris.

Selon Max Lagarrigue se retrouvent beaucoup de jeunes marginaux, désœuvrés, chômeurs, paumés, pour beaucoup embarqués dans la Milice par l’appât du gain et le désir d’aventure, sans avoir de réelles motivations idéologiques.

En fait, selon Pierre Giolitto, la majorité des miliciens de base appartenaient à la petite et moyenne bourgeoisie urbaine. Il cite une étude d'André Laurens qui montre qu'en Ariège, c'étaient les employés les plus nombreux (12,9 %), suivis par les commerçants (12,2 %), les sans-profession (9,3 %), les ouvriers agricoles (7,6 %), les artisans et agriculteurs (7,6 %), les ouvriers d'usine (5,9 %), les professions libérales, cadres et patrons (4 %).

Henri Amouroux cite une étude de Michel Chanal qui montre que, dans l'Isère, c'étaient les ouvriers d'usine qui venaient en tête (18,6 %), suivis par les employés (13,7 %). Une étude de Monique Luirard indique que, dans la Loire, sur l'ensemble des miliciens passés devant un tribunal en 1945, 69 % étaient ouvriers, employés ou petits fonctionnaires ; 16,9 % sans profession ; 6 % artisans, commerçants ou agriculteurs ; 3,6 % avaient une profession libérale ; 3 % étaient policiers ou militaires ; 1,8 % patrons.

D'après un sondage socio-professionnel effectué auprès des internés administratifs : 27,3 % étaient employés ou petits fonctionnaires ; 23,4 % artisans ou commerçants ; 19,5 % ouvriers ; 9 % patrons ; 13 % cadres ou professions libérales ; 5,2 % sans profession (femmes) ; 2,6 % cultivateurs.Ainsi, bien qu'il soit difficile de TIRER des conclusions générales de ces études partielles, on peut néanmoins constater que la Milice était avant tout formée par des employés et des ouvriers.

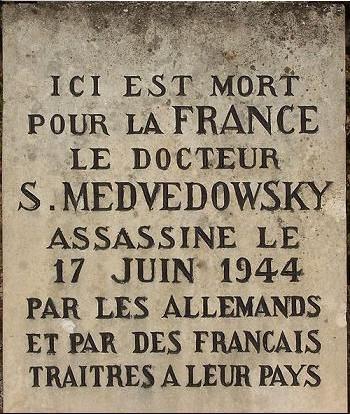

Inscription du monument pour le souvenir du docteur Medvedowski, assassiné par les miliciens à Beaumont-de-Pertuis.

La Milice finit par se substituer aux forces de police et coopéra avec la Gestapo, notamment en contribuant activement à l'arrestation des Juifs. Elle disposait d'un service de sécurité dirigé de Marcel Gombert, assisté de Paul Fréchoux, Henri Millou et Joannès Tomasi. Sa Franc-Garde participa dès l'hiver 1943-1944 à la répression sanglante des maquis, à commencer par l'assaut du plateau des Glières fin mars 1944.

La loi du 20 janvier 1944 autorisa la Milice à constituer des cours martiales sommaires : trois juges, tous miliciens, siégeaient anonymement et prononçaient en quelques minutes des condamnations à mort exécutables immédiatement. Elles se chargeront notamment de condamner à mort et de faire exécuter les révoltés de la prison centrale d'Eysses (avril 1944), à qui la vie sauve avait été promise par les miliciens en échange de leur reddition.

Furent aussi exécutés des hommes politiques hostiles à la Collaboration. Dès décembre 1943, le directeur de La Dépêche de Toulouse Maurice Sarraut est exécuté par des miliciens envoyés par les Allemands ainsi que l'ancien ministre du Front populaire Jean Zay ou l'ex-ministre de l'Intérieur Georges Mandel livré par les Allemands à la Milice et exécuté dans la forêt de Fontainebleau en juillet 1944. De même, le député Victor Basch (81 ans), président de la Ligue des Droits de l’Homme (LDH) et sa femme Hélène, dont les exécutions furent dirigées par Paul Touvier du 2e service de la Milice (dont le chef était Jean Degans) venu sur place.

Déstabilisés par leur impopularité auprès de la nette majorité des Français, les miliciens redoublèrent d'extrémisme. Les immeubles de la Milice, à commencer par son QG. Au Petit CASINO de Vichy, devinrent des lieux de torture systématique. Les miliciens pratiquaient également la délation, contribuèrent à l'organisation des rafles et se livrèrent parfois, même seuls, à d'authentiques massacres, ainsi à Saint-Amand-Montrond (11 juin 1944) où plus de 80 cadavres de civils seront retirés d'un puits après leur passage.

À la suite de l’exécution par la Résistance le 28 juin 1944 du secrétaire d'État à l'Information Philippe Henriot, membre de la Milice, des miliciens sillonnèrent les rues de Châteauroux en voiture en TIRANT sur les passants qui s'y trouvaient. De nombreuses autres exactions furent perpétrées à cette occasion, la plus célèbre étant l'exécution de sept Juifs à Rillieux-la-Pape par Paul Touvier. C'est également à la suite de la mort de Philippe Henriot que des miliciens s'emparèrent de Georges Mandel, alors incarcéré à la prison de la Santé, pour l'assassiner en forêt de Fontainebleau.

Manquant toujours d'hommes, Darnand ne disposa jamais de plus de 35 000 adhérents (moins de 15 000 vrais militants), dont beaucoup non armés ou inactifs. Tout comme la LVF, la Milice se montra dès lors peu regardante sur son recrutement : des jeunes gens qui cherchaient à échapper au STO, mais aussi un grand nombre d'aventuriers, de repris de justice, de criminels de droit commun (quoique la grande majorité des miliciens fussent des employés ou des ouvriers).

L’uniforme d’un Milicien des années 1940-1945

Ce personnel fit de la Milice une force militaire médiocre, qui n'acquit jamais la confiance des Allemands. D'autre part, le comportement des miliciens les décrédibilisa rapidement vis-à-vis de leurs propres concitoyens. En effet, leur fanatisme pro-nazi de certains se doubla d'une attitude franchement délictueuse : lors de leurs opérations, ils commirent de nombreux vols, viols, cambriolages, rackets, extorsions de fonds, voies de faits sur la voie publique ou contre des fonctionnaires. Vers 1944, la Milice faisait l'objet d'une réprobation quasi générale. L'historien J.F. Sweets montre dans une étude locale (Clermont-Ferrand à l'Heure allemande, Perrin, 1996) comment les hommes de Darnand restaient ultra-minoritaires (200 dans une agglomération de plus de 100 000 habitants) et profondément méprisés et haïs (un enfant de milicien était aussitôt mis en quarantaine par tous ses camarades d'école).

L'horreur de la répression allemande et milicienne en 1944, particulièrement brutale, ouvrait la perspective d'une guerre civile et d'une surenchère terroriste barbare, semblable à la guerre inter-partisane qui survint en Yougoslavie à la même époque.

Redoutant les ultra collaborationnistes convaincus de la Milice, la Résistance abattit dès le 24 avril 1943, un premier milicien, le chef local marseillais Paul de Gassowski, aussitôt promu martyr iconique par la Milice. Néanmoins, si des résistants français ponctuellement exécutèrent des hommes de Darnand pendant les combats et si des cas tortures contre des miliciens capturés furent avérés, il n'y eut rien là de systématique de la part de la Résistance.

D'autre part, comme le montre l'historien Olivier Wieviorka, la violence fut une valeur systématiquement proclamée, exaltée et assumée par Darnand et les siens dans la logique des idéologies de type fasciste ou extrémiste de tous bords (violence révolutionnaire). Au contraire, elle fut toujours regardée avec suspicion par la plupart des résistants et ne constitua jamais, pour la partie d'entre eux ayant choisi la lutte armée, qu'un mal nécessaire et provisoire. C'est ainsi que le résistant Pierre Dunoyer de Segonzac, qui reconnut un jour de 1944 Darnand parmi les voyageurs en civil de son train, répugna à le dénoncer au maquis qui avait arrêté le train quelques minutes, et lui sauva de fait la vie.

Le 6 août 1944, Pétain finit par désavouer - dans une lettre qu'il ne rendit pas publique les exactions des hommes de Darnand, trop tardivement pour que ce dernier en soit dupe. Pendant quatre ans, répondra-t-il caustiquement, j'ai eu le droit à tous vos encouragements parce que ce que nous faisions, c'était pour la France. Et aujourd'hui que les Américains sont aux portes de Paris, vous commencez à me dire que je vais être la tache de l'Histoire de France. On aurait pu s'y prendre plus tôt !

Arrestation de partisans français par les miliciens de Darnan

La Franc-Garde, unité paramilitaire de lutte contre la Résistance

La Franc-Garde permanente, unité paramilitaire en uniforme, fut constituée en juin 1943 en vue, selon les propos de Darnand dans son discours-programme du 30 janvier 1943, d'être instruite techniquement et préparée au combat de manière à être toujours prête à assurer le maintien de l'ordre. Elle devait être composée d'hommes jeunes et sportifs, volontaires et sélectionnés après un an d'appartenance à la Milice. Les francs-gardes, les seuls miliciens en uniforme, adoptèrent la tenue bleue des chasseurs alpins, modèle 1941 (pantalon ski sur guêtres et brodequins, vareuse et ceinturon, chemise kaki, cravate noire, béret incliné sur le côté gauche). Le symbole du gamma, blanc sur fond noir, fut porté en insigne métallique à la boutonnière droite et en insigne brodé sur le béret.

Soldée, encasernée, la Franc-Garde fut organisée militairement : main (un chef et quatre hommes), dizaine (correspondant au groupe de combat), trentaine (petite section en principe au moins une dans chaque chef-lieu de département), centaine (petite compagnie - en principe au moins une dans chaque chef-lieu de région), cohorte (petit bataillon de trois centaines), centre (petit régiment de plusieurs cohortes). Il existait deux types de centaine : la normale se déplaçant à pied ou à bicyclette et la mobile disposant de motos, autos et camions.

Au début, seuls les cadres furent équipés d'armes de poing. En effet, la Franc-Garde ne fut que lentement et progressivement armée : ce ne fut qu'en automne 1943, à la suite de la recrudescence des attentats contre ses membres, qu'elle reçut quelques pistolets-mitrailleurs anglais récupérés sur les parachutages alliés, qu'en janvier 1944 qu'elle fut autorisée à puiser dans les STOCKS d'armes légères de l'armée d'armistice et qu'en mars 1944 qu'elle put former une section de mitrailleuses et une de mortiers pour participer à l'attaque du maquis des Glières. Finalement, chaque dizaine fut dotée de deux pistolets-mitrailleurs anglais Sten, d'un fusil-mitrailleur français MAC 24/29 et de fusils français MAS 36. Les deux premières trentaines furent formées à titre expérimental dans les villes où la dissidence était la plus active : Lyon et Annecy.

Les dénominations de trentaine et centaine ne doivent pas faire illusion sur les effectifs réels. Par exemple, la trentaine d'Annecy, devenue centaine, ne comptait que 72 hommes en mai 1944. Selon le Service d'information du Comité français de la Libération nationale, en février 1944, la Franc-Garde rassemblait 1687 hommes, soit une cohorte à Vichy, une centaine à Lyon, Marseille et Toulouse, et une trentaine dans chacun des quarante-cinq départements de la zone sud. En tout cas, même avec la mobilisation des bénévoles au printemps et en été 1944, l'effectif de la Franc-Garde ne dépassa jamais 4 000 hommes. En principe, toute intervention de la Franc-Garde devait être précédée d'une réquisition écrite ou verbale adressée par le préfet à l'officier commandant l'unité requise.

La fin de la Milice

À la Libération, environ 2500 miliciens et leurs familles prirent le chemin de l’Allemagne où 1800 furent versés dans la 33e Division SS Charlemagne avec les survivants de la LVF, de la Sturm brigade SS dite ensuite Frankreich et d'autres unités auxiliaires. Mais Joseph Darnand dut en abandonner le commandement à un officier général allemand et partit en Italie du Nord avec 500 francs-gardes faire la chasse aux partisans.

Épuration

Les miliciens furent souvent les cibles privilégiées de l'Epuration spontanée ou épuration sauvage pratiquée par les FFI au cours des combats de la Libération et immédiatement après le départ des Allemands. De nombreux miliciens furent alors exécutés sommairement, parfois en groupes (pour prendre un cas extrême, 77 sur 97 prisonniers en une seule journée au Grand-Bornand en Haute-Savoie fin août 1944, après un jugement expéditif).

L'Epuration légale organisée par le gouvernement provisoire condamna aussi nombre de miliciens à la peine de mort, à la prison ou aux travaux forcés.

Joseph Darnand, capturé par les partisans italiens, fut remis aux autorités françaises, puis condamné à mort et exécuté le 10 octobre 1945 à l’issue d’un procès.

En 1994, après des décennies de cavale, Paul Touvier devint le premier Français condamné spécifiquement pour crimes contre l'humanité.

La collaboration

Des soldats oustachis (fascistes croates) tuent une victime au poignard et à la baïonnette. Yougoslavie, entre 1941 et 1944.

AGENTS DE LA GESTAPO À AGEN

Agents de la Gestapo en France

Chef du SD : Johann Freidrich Zorn, secrétaire de police judiciaire, né le 26 septembre 1905 à Toenning Allemagne. Condamné à 20 ans de travaux forcés par le tribunal militaire de Bordeaux en 1954.

Adjoints : Erwin Klahr et Erwin Fritsch

Membres : Gustav Kellermann ; Frantz Mailé ; Max Krupika ; Schenkemeyer ; Baehr ; Anton Feierabend ; Heinrich Linz ; Joseph Missenhardt ; Francesca Hubscher ; Gustav Gunthel ; Francesca Wendel ; Charles Schall ; Antoine Xchill ; Blier.

Le premier chef du SD d’Agen était Stotz et c’est lui qui avait, avec Zorn, procédé à l’arrestation de Maurice Jacob et Paul Blasy à La Clotte le 21 aôut 1943.

Chefs de la gestapo d’Agen

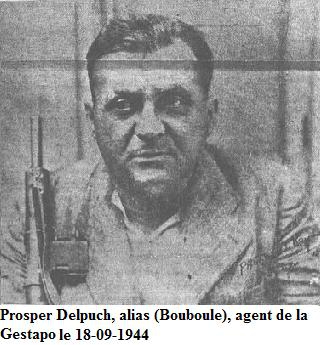

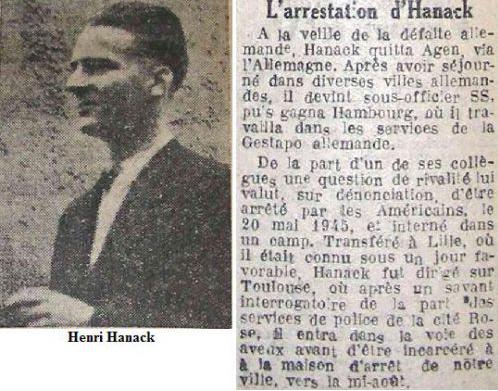

Dans un extrait d’interrogatoire, en date du 29 août 1945, par la police de Toulouse, Hanack indique qu’il s’est joint avec Klarck à l’équipe de Prosper Delpuch dit Bouboule pour aller procéder à l’arrestation de Raymond Guichard à Bon Encontre.

Henri Hanack le balafré, sommaire condamné à mort

Bouboule, deux agents de la gestapo venus de Bordeaux, les miliciens Gaston et un ami de celui-ci et autres avaient préalablement arrêté Eugène Jacques.

Bouboule, Hanack, condamné à mort a été exécuté le 8 février 1946 au matin. Une seule femme était présente : Marie Gaentzler.

Coupe de journal relatant l'arrestation d'Henri Hanack

Francis André 1909-1946 dit Gueule tordue à son procès janvier 1946. Lui et sa bande commirent cent vingt crimes, le uns purement crapuleux aux cours d’actions contre les résistants.

Au début de 1946, devant la Cour de justice de Lyon, il reconnaît plus de 120 assassinats. Il est condamné à mort le 19 janvier 1946 et fusillé le 9 mars 1946. Au fort de la Duchère où de nombreux résistants avaient précédemment été abattus.

Dans l’orbite de Francis André, gravitait Tony Saunier protecteur de l’actrice Josseline Gaël 1917-1995. Il sera exécuté avec son chef.

Le Corse Venture Carbone 1894-1943 détenteur de pièces compromettantes, aurait été visé dans l’attentat du Paris-Vintimille en décembre 1943.

Le 20 août 1944 cent dix résistants prisonniers au fort de Montluc furent embarqués dans un car et une voiture cellulaire qui les conduisirent au fort désaffecté de Saint-Genis-Laval. Ils furent abattus à la mitraillette par des SS. Leurs corps, entassés dans la maison du gardien, furent arrosés d’essence et brûlés. Un membre de l’équipe de Gueule tordue Jean Reynaud était présent lors de l’appel des suppliciés. Sur la photo, après la libération, on effectue des recherches parmi les décombres de la maison du gardien pour retrouvé les restes des résistants.

LE S.T.O.

Le S.T.O et ses effets

Le service militaire étant interdit par les conditions de l’armistice, les jeunes hommes étaient appelés dans les Chantiers de la jeunesse. Celui-ci portait le nom du Chevalier d 'Assas et était établi à Avèze dans le Puy de Dôme, où séjourna Henri Gorce, grand père d 'Emilie Pradel de 3°4, originaire de Lavaur.

Plus près de nous un autre chantier existait à Labruguière. A partir de 1943 ces chantiers serviront d'antichambres au STO mais ils seront aussi des viviers pour les maquis de la région. Entre 1942 et 1944 plus de 4000 jeunes Tarnais partirent pour les usines du Grand Reich dans le cadre du Service du Travail Obligatoire qui remplaçait la Relève, contraints et forcés comme Henri Gorce, parti le 19 juin 1943 et qui ne revint que le 18 juin 1945.

Malgré la propagande officielle, ces mesures provoquèrent des réactions violentes de la part de la population tarnaise: à Mazamet, les 11 et 12 mai 1943, la foule s'opposa au départ des travailleurs du STO, chantant la Marseillaise et l 'Internationale. Les maquis reçurent de nombreux réfractaires au STO.

Les actions :

La résistance peut prendre des formes multiples, comme par exemple le sabotage dans les mines de Carmaux :

On coupait les tapis de roulement du charbon, les tuyaux de caoutchouc contenant l'air condensé, on faisait sauter la tuyauterie de fer, on provoquait des éboulements de chantier, on abîmait les machines d'extraction et les locomotives électriques en mettant de la limaille de fer dans les engrenages.

S.Przenioslo, mineur polonais, FTPF-MOI de Carmaux.

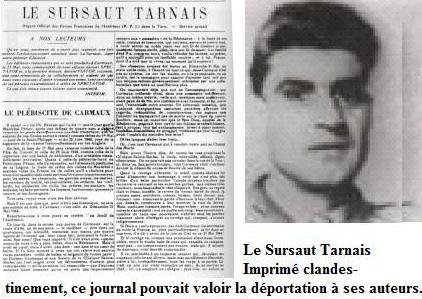

Résister, c'est aussi informer, défendre les valeurs républicaines, redonner espoir contrairement à la propagande officielle. Le sursaut tarnais était l'organe officiel des Forces Françaises de l'Intérieur (F.F.I.) dans le Tarn. Cet exemplaire, daté du 31 mai 1944, relate l'assassinat et l 'enterrement du résistant carmausin Bouloc-Torcatis.

Le Sursaut Tarnais Imprimé clandestinement, ce journal pouvait valoir la déportation à ses auteurs.

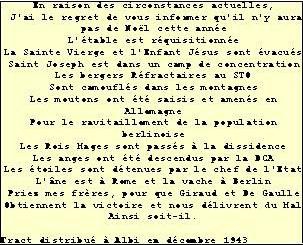

Résister peut prendre la forme d'un tract à l’humour grinçant sur les circonstances du Noël 1943; c'est aussi un manifeste d'espoir.

Je ne te demande pas quelle est ta race ou quelle est ta religion, dis-moi seulement quelle est ta souffrance » disait Louis Pasteur.

Le clergé catholique, les pasteurs protestants du Tarn, au nom des valeurs chrétiennes, ont apporté un soutien actif à la Résistance, dont voici divers exemples:

A Montirat (extrême nord du Tarn)l 'Abbé Vedel hébergea des jeunes réfractaires au S.T.O;

A Carmaux le Pasteur Delors abrita des enfants juifs dont les parents avaient été déportés;

Le 20 mai 1944, à la fête de Saint Privat de Carmaux le Chanoine Frayssinet prononça une allocution lors de l’enterrement d 'un résistant socialiste abattu par la milice, Bouloc-Torcatis: Il est mort en murmurant: Vive la France, résistez !

Au séminaire de Pratlong, dans les Monts de Lacaune, l’Abbé Cugnasse a accueilli des résistants du maquis de Vabres parmi lesquels de nombreux juifs, après le combat du Martinou;

Le Pasteur René Marchand, d 'Espérausses a caché lui aussi des familles juives et des réfractaires au S.T.O;

Le Pasteur Robert Cook a fait de même dans la région de Vabres.

Mariage à Camp Soleil le 29 juillet 1944, d'Isabelle LERAY et de Louis Cebe, célébré par le pasteur Robert Cook

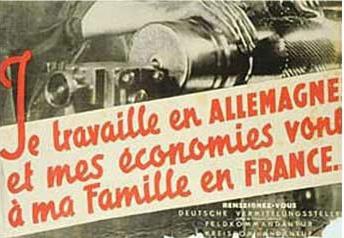

Affiche de propagande incitant à aller volontairement travailler en Allemagne pour y trouver un bon salaire et de quoi nourrir sa famille. Cette politique d’incitation n’aura pas beaucoup de succès, d’autant qu’une fois sur place, la réalité n’avait pas grand chose à voir avec les promesses.

Les travailleurs français dans les usines allemandes

Cette recherche VISE à essayer de cerner l’importance du nombre de français transférés volontairement ou non en Allemagne pour y occuper des postes dans les usines, travaillant le plus souvent pour l’industrie d’armement. Les transferts recherchés, ne visent évidemment pas les déportés de Répression ou de Persécution, certes intégrés à l’économie du 3ème Reich dans les conditions iniques que l’on sait, mais ceux uniquement des flux suscités, puis imposés, par les autorités allemandes. Des autorités aidées par Vichy, et, tout particulièrement, par Laval, qu’il s’agisse des travailleurs volontaires, mais surtout, des travailleurs requis.

Déportés du travail : statut réel ou confusion

Au retour de ces travailleurs un recensement a eu lieu. Et dans le cadre de l’ordonnance du 1er Mai 1945 il leur a été reconnu la qualité de « Déporté du Travail dans la mesure où il s’agissait de personnes ayant du quitter leur emploi, soit pour travailler au profit de l’ennemi dans des conditions exclusives de toute intention réelle de coopération à l’effort de guerre de celui-ci, soit pour se soustraire à un travail effectué pour le compte de l’ennemi.

Sont donc exclus de la qualité de Déporté du Travail les volontaires qui ont coopérés. Peut-on réellement mettre dans ces volontaires tous les prisonniers de guerre « transformés selon une décision d’Hitler d’avril 1943 ? Probablement pas ?

Quant aux personnes qui se sont soustraites à un travail effectué pour le compte de l’ennemi visait-on les réfractaires ?

Quoiqu’il en soit cette ordonnance, lors des retours, a été appliquée et probablement au départ dans un certain consensus puisque les trois fédérations, qui ont rapidement émergées des premiers classements réalisés par l’administration, (Déportés et

Internés Patriotes, Prisonniers de Guerre, Déportés du Travail), ont manifesté leur union en éditant un affiche représentant : un concentrationnaire en tenue rayé s’appuyant sur l’épaule d’un prisonnier de guerre et sur celle d’un travailleur libre avec cette légende, ils sont unis, ne les divisez pas !

Mais cette union ne dura pas. Les prisonniers de guerre, de loin les plus nombreux, reçurent un statut propre. Et très rapidement il devint évident que l’on ne pouvait pas comparer le sort fait aux déportés dans les camps d’extermination et dans des camps de concentration, et celui des Déportés du Travail, certes requis, mais en vertu d’une loi française, les ayant contraints d’occuper un poste de travail en Allemagne où ils gardaient une certaine liberté et où ils étaient payés. Quant à l’argument de la faim et des bombardements, était-il différent de la situation connue par bien des français. Juridiquement, le statut de déporté va être défini par les lois du 6 août 1948 (Déportés Résistants) et du 9 septembre 1948 (Déportés Politiques) Elles vont préciser que pour être Déporté, il faut avoir été arrêté puis transféré par l’ennemi hors du territoire national, puis incarcéré ou interné dans une prison ou dans un camps de déportation De fait, le mot « Déporté accolé à Travail n’avait plus de raison d’être. Et si la jurisprudence a constamment rappelé cette position, il n’empêche que, si vous consultez sur Internet les sites ayant trait au S.T.O, vous pourrez constater que le terme Déporté est souvent utilisé dans les témoignages. Vous trouverez également son usage au cours d’un

Colloque. Parallèlement, cherchant un livre de référence rapportant historiquement l’enchaînement des procédures à la base des transferts de

Main-d’œuvre française en Allemagne, je n’en ai trouvé qu’un, rapportant correctement ce sujet. Il a pour titre. La déportation des travailleurs français dans le 3ème Reich. Édité il y a presque 35 ans, ce livre aurait, peut être, aujourd’hui, un titre différent, mais il faut aussi noter qu’ils relatif aux déportés en camps de concentration ou en prisons, venus de la population des travailleurs français en Allemagne.

Les travailleurs français en Allemagne au quotidien à l’arrivée

Arrivés en Allemagne, les travailleurs sont photographiés, immatriculés, mis en fiche, mis en carte et reçoivent leur sésame : l’Ausweis, le laisser passer qui ne devra plus les quitter entrent soit dans des centres de triage souvent mal entretenus où les employeurs flanqués de fonctionnaires de l’Office du Travail viennent faire leur choix. L’attente à l’embauche peut durer un certain temps soit, s’ils sont non spécialistes sont directement incorporés dans des formations auxiliaires de la Wehrmacht, revêtus d’uniformes allemands et soumis au régime et à la discipline de guerre sont embrigadés dans l’organisation Todt, ou reçoivent une tenue et sont orientés vers des travaux de terrassement et de déblaiement des ruines.

Des travailleurs français,et des soldats prisonniers travaillant aux terrassements

Le logement

Avant 1942, il est, en grande partie, chez l’habitant et, pour les grosses entreprises, telles Krupp, I.G Farben, les usines Herman Goering, en camps près des usines. Le 7 mai 1942, Sauckel précise que les travailleurs industriels sont logés en principe dans des camps personnels. Les camps seront de toutes catégories : de très convenables à sales et exigus. Au total, on en compte en octobre 1943 : 22.000.

Leur dimension est très variable : depuis l’arrière d’un café abritant 10 personnes jusqu’au camp pour 26.000 personnes. Il s’agit, généralement, d’un camp de 1.500 à 3.000 travailleurs de toutes nationalités.

La considération

Tout est dit par Sauckel Tous ces hommes doivent être nourris, logés et traités de telle manière, qu’on puisse les exploiter au maximum avec le minimum de frais. Ils feront au moins 12h de travail par jour et fréquemment 70 heures et plus par semaine. Ils seront mal nourris dans des cantines liées aux camps. Ils seront mal soignés et le typhus, mais aussi, la tuberculose feront des ravages. Ils devront subir de fréquents bombardements sans grande possibilités d’abris. Sur tous ces aspects, je n’ai pas trouvé de statistiques sur la mortalité, ni sur l’état de santé au retour ainsi que sur les séquelles.

Discipine et surveillance

Toute cette main d’oeuvre, si importante, si diverse, si souvent contrainte, était surveillée. Dès le camp où le chef de camp, ses adjoints étaient en rapport avec la police et avaient leurs mouchards. Mais aussi sur les lieux de travail où l’entreprise avait sa police veillant à la production et s’efforçant de détecter, souvent grâce à des mouchards, les actes de sabotage. De cette méfiance, est née, tout naturellement, une échelle de sanctions commençant par des retenues de salaire, mais surtout prévoyant différents camps soit de rééducation/redressement pour instruire les éléments qui n’observent pas leur contrat de travail et après le but éducatif atteint, retour à leurs anciens postes de travail soit de camps spéciaux d’où vont émerger ceux dont les travailleurs avaient le plus peur.

Les camps disciplinaires

Ces camps sont disséminés un peu partout. Dès l’entrée gardée par des SS, on est fixé ! Barbelés, miradors, mitrailleuses. A l’arrivée on est tondu, rasé sur tout le corps, désinfecté et on reçoit une tenue de bagnard. Corvées, long appels, punitions collectives, affectation à des Kommandos, brimades, sanctions, dont la redoutée bastonnade.

Les camps sont administrés par la Gestapo et les SS. Ils appartiennent aux entreprises et c’est à la demande de ces dernières que la Gestapo envoie le coupable dans un de ces camps, les policiers de l’entreprise venant rechercher le travailleur, sa peine (de 3 semaines à 2 mois) purgée. Les motifs de la peine ? Fournir de la nourriture à un concentrationnaire, tentative d’évasion, écoute des radios alliés, refus du travail.

Qui la prononce ? La Police, en vertu d’un accord Himmler/justice allemande passant le droit pénal.

À la justice de la police. Je n’ai pas trouvé d’étude de fond sur ces si particuliers camps d’entreprises. Quel en a été le nombre ? Combien de travailleurs y sont passés ? Mais de cette description on perçoit que le régime imposé dans ces camps en faisait des lieux préfigurant les camps de concentration. D’ailleurs si la peine excédait 2 mois c’est là où le travailleur allait. Et sur ce type de déportation, le Mémorial en a fait l’étude et j’en rapporte l’essentiel ci après :

La Fondation de la Mémoire de la Déportation/Répression recherchant l’origine des déportés les a regroupés en 5 catégories.

1. les arrêtés dans les zones occupées 65.324 (75,20%)

2. les arrêtés dans la zone annexée 6.059 (07,00%)

3. les arrêtés dans les territoires du Reich 13.128 (15,10%)

4. les arrêtés qui n’ont pas pu être classés 1.537 (01,80%)

5. les arrêtés par persécution pris en compte répression 779 (00,90%)

Total : 86.827 (100%)

Les 13.128 déportés arrêtés sur les territoires du Reich, se décomposent en :

6.737 républicains espagnols extraits des stalags dès 1940 pour être déportés au K.L Mauthausen Ne manque pas de saluer ces républicains espagnols, réfugiés en France, engagés dans l’armée française, faits prisonniers, rapidement transférés à Mauthausen, et dans le système. Concentrationnaire, subissant de terribles pertes (63,80% décédés/disparus) 6.391 personnes arrêtées sur le territoire du Reich, (7,90% du total des déportés/répression) dont :

2.607 arrestations venant de la population STO, (requis)

1.434 de la population des travailleurs volontaires, 956 des prisonniers ayant acceptés d’être transformés (et, dans certains cas, de la masse des prisonniers ayant refusé cette transformation de statut). 650 (environ) travailleurs civils dont on ignore s’ils ont été requis ou s’ils ont été volontaires, et de français résidant en Allemagne, Hollande, Pologne pour leur travail ou en visite.

A l’origine de la majorité de ces arrestations, des actes d’opposition au régime national-socialiste dont :

La propagande anti-allemande s’opérant par l’écoute des radios alliées ou neutres et la diffusion des nouvelles parmi les travailleurs français et étrangers ainsi qu’auprès de la population civile allemande. Le refus du travail et le sabotage sous des formes variées : évasion, participation à des grèves contre les conditions de travail ou la mauvaise nourriture, absentéisme, blessures volontaires, malfaçons, destruction de moyens de production ou de transport, aide à l’évasion des prisonniers de guerre.

Sur ces 6.391766 ont été internés dans des prisons. Pour les 5.625 autres, d’abord enfermés en prison ou en AEL (camp de rééducation) ils sont ensuite internés dans un KL (camp de concentration). Ils ont été ventilés en de multiples lieux dans des camps à statut particulier comme Hinsert ou Schirmeck dans les KL de Dachau, Sachsenhausen, Buchenwald, Ravensbrück, Flossenburg, Auschwitz, Bergen Belsen, Dora, Gross-Rosen, Mauthausen).

Fait assez rare pour des détenus en KL, certains jouissant du statut de détenu. D’éducation ou de rééducation ont été libérés et remis au travail dans leur usine (au total 618 soit 9,70%). Le taux de mortalité pour l’ensemble de ces 6.391 déportés a été de 35% avec de grandes variantes selon les KL : 17% à Stutthof, 18% pour les internés en prison, 21% à Dachau, 40% à Buchenwald, 46% à Sachsenhausen, 57% à Flossenbürg.

LES PASSEURS

Les évadés de France, les infortunes de la mémoire

L'historien Robert Belot a consacré un ouvrage à ceux qui, sous l'Occupation, s'évadèrent de France en passant par l'Espagne. Il livre ici une réflexion sur ce qu'il nomme les infortunes de leur mémoire.

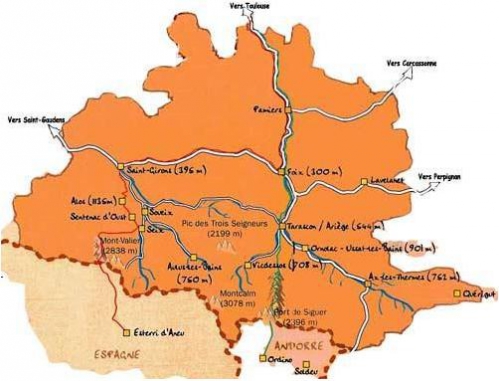

Un événement historique

Notons d'abord que cette aventure a constitué un véritable événement historique. Par son ampleur : 23 000 personnes ont quitté clandestinement la France par l'Espagne, sans compter celles qui ont été tentées par l'aventure sans pouvoir réussir et celles qui ont eu un rôle dans l'organisation des filières de passage. Par sa valeur opérationnelle dans la phase armée de la Libération de la France et de l'Europe : rejoignant l'armée française en refondation en Afrique et les unités FFL, ces hommes ont participé à la reconquête, de la campagne d'Italie à la prise de Strasbourg en passant par l'île d'Elbe et la Corse. Par ses répercussions physiologiques sur les acteurs mêmes de l'évasion, liées à l'expérience douloureuse de l'internement en Espagne ou en France, de la déportation pour ceux qui étaient arrêtés à la frontière. Par l'enjeu diplomatique-humanitaire que ces évasions ont constitué pour les États impliqués (l'Espagne, les Alliés, l'Allemagne et la France). Par leur impact sur le jeu politique franco-français, qu'il s'agisse des relations entre le gouvernement de Vichy et l'ambassade de France en Espagne, des rapports entre la France de Vichy et la France résistante ou des liaisons entre les différentes France du refus (France d'Alger, France de Londres et Resistance intérieure). Ainsi le phénomène de l'évasion est un observatoire privilégié de la France en guerre

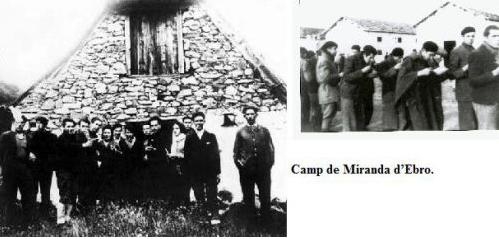

Groupe des Passeurs de Luz à Chèze dans les hautes Pyrénées.

Enfin, cette épopée intéresse aussi l'historien par ce qu'elle lui apprend de l'homme placé en situation de rupture, quand ce qu'il doit et peut faire ne résulte plus de l'exécution d'une loi ou d'un ordre mais de l'appel de sa conscience et de son courage. À travers les nombreuses archives qu'elle a laissées, elle permet de retrouver la respiration intime de ceux qui, anonymement et spontanément, ont pris le risque de quitter l'essentiel pour bâtir cette armée de l'évasion. L'analyse des itinéraires et des imaginaires de ces hommes du refus est une voie d'exploration pertinente du sentiment d'une partie des Français devant l'Occupation.

Un phénomène dont on n'a guère parlé

Bizarrement, ce phénomène n'a guère fait parler de lui, autrement que sous la forme des revendications des anciens évadés qui réclamaient une reconnaissance légale. Il est symptomatique que les textes qui, au lendemain de la guerre, ont fondé le droit à réparation et créé de nouveaux statuts liés aux spécificités de ce conflit, les aient ignorés en ne les dotant pas d'un statut particulier. C'est par raccroc qu'ils ont pu être rattachés au statut d'interné résistant, et encore faudra-t-il attendre l'année 1951 et l'intervention du Conseil d'État.

Reste à essayer de déterminer les raisons d'un tel oubli. Il y a d'abord l'image très négative qui s'est attachée à l'Espagne de Franco après la guerre, pays mis au ban de la société des nations démocratiques. Dès le lendemain de la guerre, la frontière franco-espagnole se referme. En décembre 1946, l'assemblée générale des Nations Unies demande à ses membres de rappeler leur ambassadeur. Il était difficile d'admettre que cette Espagne-là, comme l'a fait pourtant Churchill en personne, avait pu rendre un grand service, même intéressé, à la cause des Alliés, en ne refoulant pas ses réfugiés et, moyennant un temps d'incarcération, en les laissant repartir. Les anciens évadés ne pouvaient échapper à une question insidieuse : pourquoi avaient-ils choisi comme étape vers la liberté un pays né sous les auspices compromettants d'une collusion avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste ?