RÉSISTANCE FRANÇAISE

LES PASSEURS

Les évadés de France, les infortunes de la mémoire

L'historien Robert Belot a consacré un ouvrage à ceux qui, sous l'Occupation, s'évadèrent de France en passant par l'Espagne. Il livre ici une réflexion sur ce qu'il nomme les infortunes de leur mémoire.

Un événement historique

Notons d'abord que cette aventure a constitué un véritable événement historique. Par son ampleur : 23 000 personnes ont quitté clandestinement la France par l'Espagne, sans compter celles qui ont été tentées par l'aventure sans pouvoir réussir et celles qui ont eu un rôle dans l'organisation des filières de passage. Par sa valeur opérationnelle dans la phase armée de la Libération de la France et de l'Europe : rejoignant l'armée française en refondation en Afrique et les unités FFL, ces hommes ont participé à la reconquête, de la campagne d'Italie à la prise de Strasbourg en passant par l'île d'Elbe et la Corse. Par ses répercussions physiologiques sur les acteurs mêmes de l'évasion, liées à l'expérience douloureuse de l'internement en Espagne ou en France, de la déportation pour ceux qui étaient arrêtés à la frontière. Par l'enjeu diplomatique-humanitaire que ces évasions ont constitué pour les États impliqués (l'Espagne, les Alliés, l'Allemagne et la France). Par leur impact sur le jeu politique franco-français, qu'il s'agisse des relations entre le gouvernement de Vichy et l'ambassade de France en Espagne, des rapports entre la France de Vichy et la France résistante ou des liaisons entre les différentes France du refus (France d'Alger, France de Londres et Resistance intérieure). Ainsi le phénomène de l'évasion est un observatoire privilégié de la France en guerre

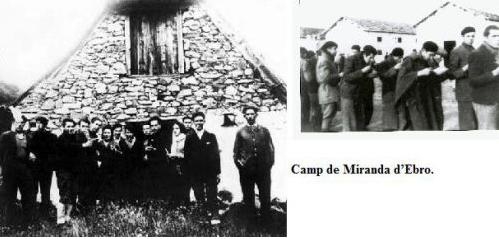

Groupe des Passeurs de Luz à Chèze dans les hautes Pyrénées.

Enfin, cette épopée intéresse aussi l'historien par ce qu'elle lui apprend de l'homme placé en situation de rupture, quand ce qu'il doit et peut faire ne résulte plus de l'exécution d'une loi ou d'un ordre mais de l'appel de sa conscience et de son courage. À travers les nombreuses archives qu'elle a laissées, elle permet de retrouver la respiration intime de ceux qui, anonymement et spontanément, ont pris le risque de quitter l'essentiel pour bâtir cette armée de l'évasion. L'analyse des itinéraires et des imaginaires de ces hommes du refus est une voie d'exploration pertinente du sentiment d'une partie des Français devant l'Occupation.

Un phénomène dont on n'a guère parlé

Bizarrement, ce phénomène n'a guère fait parler de lui, autrement que sous la forme des revendications des anciens évadés qui réclamaient une reconnaissance légale. Il est symptomatique que les textes qui, au lendemain de la guerre, ont fondé le droit à réparation et créé de nouveaux statuts liés aux spécificités de ce conflit, les aient ignorés en ne les dotant pas d'un statut particulier. C'est par raccroc qu'ils ont pu être rattachés au statut d'interné résistant, et encore faudra-t-il attendre l'année 1951 et l'intervention du Conseil d'État.

Reste à essayer de déterminer les raisons d'un tel oubli. Il y a d'abord l'image très négative qui s'est attachée à l'Espagne de Franco après la guerre, pays mis au ban de la société des nations démocratiques. Dès le lendemain de la guerre, la frontière franco-espagnole se referme. En décembre 1946, l'assemblée générale des Nations Unies demande à ses membres de rappeler leur ambassadeur. Il était difficile d'admettre que cette Espagne-là, comme l'a fait pourtant Churchill en personne, avait pu rendre un grand service, même intéressé, à la cause des Alliés, en ne refoulant pas ses réfugiés et, moyennant un temps d'incarcération, en les laissant repartir. Les anciens évadés ne pouvaient échapper à une question insidieuse : pourquoi avaient-ils choisi comme étape vers la liberté un pays né sous les auspices compromettants d'une collusion avec l'Allemagne nazie et l'Italie fasciste ?

Le deuxième facteur tient à des considérations purement franco-françaises et relève d'enjeux de mémoire. Les résistants de «l'intérieur», au moins jusqu'en 1943, ont toujours considéré qu'il convenait de lutter sur le territoire national, d'où leurs réticences vis-à-vis des Français Libres et le peu de cas qu'ils firent ensuite des évadés de France. Du côté des gaullistes, on a soupçonné les évadés de choisir prioritairement l'Afrique du Nord pour servir le général Giraud, rival du général de Gaulle. L'option entre les deux camps français, proposée aux évadés lors de leur arrivée à Casablanca, a été un drame, celui de la désunion du front du refus. Les évadés ont déploré cette situation, ils se sont parfois déchirés à cause d'elle alors que leur paysage intime était habité par un patriotisme peu politisé et peu sensible aux personnes. De plus, la France libre était faiblement implantée en Espagne, ce qui laissait le champ libre aux filières de passages giraudistes dans la main des Américains ou des Anglais. Les évadés ont souffert de cette absence de reconnaissance, de la tendance, des deux côtés de la mémoire dominante (Résistance intérieure et France Libre), à les considérer comme des résistants de troisième zone. Sans le vouloir, les évadés allaient contre une présentation de la Résistance attachée à gommer les aspérités du mouvement de refus, ses ambivalences, son caractère progressif et pragmatique, en un mot, tout ce qui n'allait pas dans le sens de l'affirmation spontanée et populaire de l'hostilité à Vichy, tout ce qui ne trouvait pas facilement sa place entre les deux figures fondatrices de la légitimité historique de la Résistance : le clandestin (à l'intérieur) et le Français Libre (à l'extérieur).

Groupe Simone Arnould-Humm près du lac d'Arrédon.

Le troisième facteur tient aux modalités mêmes de l'évasion et à ceux qui l'ont organisée en Espagne. L'évasion est un acte purement individuel. Or, ces itinéraires individuels n'ont pas réussi à provoquer un imaginaire collectif, malgré la création dès 1944 d'une Union des Évadés de France à Alger. En outre, ceux qui ont créé une sorte d'ambassade dissidente en Espagne pour venir au secours des évadés n'étaient pas des figures qui pouvaient rassembler. L'ex-attaché militaire de l'ambassade de France à Madrid, le colonel Pierre Malaise, l'homme de la dissidence au sein de l'ambassade officielle, est resté contre toute raison un giraudiste absolu qui croyait trop aux Américains : condamné à mort par Vichy, puis par le pouvoir gaulliste, il disparut à la Libération. Quant à l'homme qui négociait pour eux avec Franco, Mgr Boyer-Mas, camérier du Pape, appelé à Burgos par Pétain quand il y était ambassadeur, il est passé progressivement du pétainisme au giraudiste puis au gaullisme. Pour les évadés, ce sauveur a été la cause de tous leurs maux. Il aimait trop à rappeler qu'il avait toujours su trouver une complicité active chez l'ambassadeur de Vichy en Espagne. Cette éminence grise que les événements ont placée au premier rang ne pouvait être un emblème ; elle convenait mal à la beauté et à la grandeur du geste de ces humbles soutiers de la gloire.

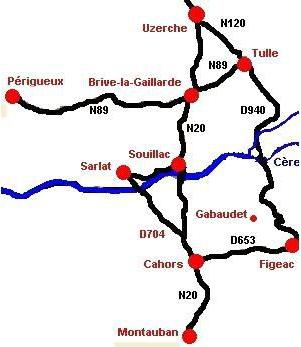

Les passages à travers les Pyrénées ariégeoises 1940-1944

Les Pyrénées

A la suite de l'Armistice de Rethondes du 22 juin 1940 entre la France et le Reich Hitlérien. Le pays est séparé en deux par une ligne de démarcation séparant la zone nord, occupée par les troupes allemandes, de la zone sud placée sous l'autorité du gouvernement de Vichy présidé par le maréchal Pétain. Malgré le contrôle serré des autorités d'occupation, cette zone devient le lieu de transit pour de nombreuses personnes fuyant le régime nazi ou voulant poursuivre le combat au sein de la France Libre du général de Gaulle. Il s'agit donc de franchir la frontière des Pyrénées dans le but de rejoindre une ambassade alliée tout en évitant les prisons espagnoles et le refoulement en France. Anglais, Belges, Polonais notamment mettent rapidement en place des réseaux d'évasion pour leurs ressortissants et les premiers Français libres. Ces réseaux vont s'étoffant pendant toute la durée du conflit : Bourgogne, Bret-Morton, Grimaud, Wi-Wi, Wisigoth-Lorraine etc. Ils diversifient leurs misions : renseignement, passage d'aviateurs, de prisonniers de guerre évadés, Français ralliant la France Libre et réfractaires du service du travail obligatoire, Juifs et autres réprouvés du nazisme. Les passages se multiplient à travers les vallées de l'Ariège. A côté des gardes frontières du régime de Vichy, les conditions géographiques et climatiques rendent d'autant plus difficiles et périlleuses les traversées. Les compétences et le courage des habitants sont mis à contribution : frontaliers français d'origine sociale diverse, réfugiés républicains espagnols des chantiers de travail.

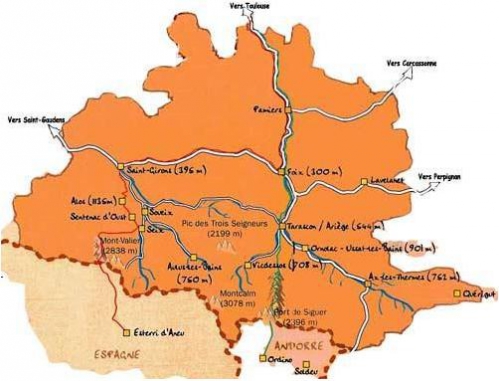

Itinéraires d'évasion balisés des Pyrénées ariégeoises

L'itinéraires des passages dans les Pyrénées

Dans chaque cas la procédure est la même: les évadés passent de résistant à résistant, chacun maillon d'une grande chaîne humaine. Ces résistants locaux fournissaient habits, nourriture et cache en prenant de grands risques pour eux même. Ayant atteint la montagne, les hommes sont alors regroupés dans un endroit secret et réparti en petits groupes pour affronter l'ascension nocturne finale vers la frontière espagnole. En 1942, le retournement de situation en faveur des Alliés, qui débarquent en Afrique du Nord, s'accompagne d'un durcissement de la position allemande : la France est totalement occupée à partir de novembre et les troupes d'occupation s'imposent comme unique force de surveillance de la frontière avec l'Espagne. Une nouvelle étape est franchie en février 1943. La région est déclarée zone interdite alors même que les rafles de Juifs augmentent et que l'obligation de partir travailler en Allemagne se fait plus pressante. Les candidats à l'évasion toujours plus nombreux incitent les guides à prendre davantage de risques : les pistes sont de plus en plus escarpées, les groupes s'accroissent. Plusieurs autres sentiers d'évasion ont donc été pratiqués près de St Girons, chacun seulement connu par son guide ou passeur, alors que les villes et villages frontaliers comme Foix, Tarascon, Aulus les Bains, Massat, Castillon, Seix et Sentein a chacun un réseau de sentiers secrets menant vers la frontière espagnole. Leur sacrifice et leur audace permettent ainsi de soustraire 33 000 personnes aux régimes fascistes. Parmi ceux-là 782 ont passé les hautes montagnes de l'Ariège. Le nombre maximum est atteint en juin 1943 lorsque 113 évasions sont réussies.

Le passeur d’enfants

George Loinger 1910-2013 ou 2014

Professeur d’éducation physique à Paris et au lycée Maïmonide de Boulogne-Billancourt, il monte en 1942, suite à sa rencontre avec le Dr Weill de l’OSE une importante filière pour faire passer des centaines d’enfants juifs en Suisse. Aujourd’hui, il est président de l’Association des Anciens de la Résistance Juive en France et l’instigateur du livre : Organisation juive de combat, France, 1940-1945.

Été 1943 au château de Montintin, Georges Loinger organise une formation animateur physique

Moniteur-chef de l’OSE

Noël 1940, Georges Loinger, prisonnier de guerre en Allemagne, s'évade, motivé par les nouvelles alarmantes de son épouse Flore concernant les 125 enfants de La Guette dont elle a la charge. Il s'agit d'enfants allemands et autrichiens réfugiés en France avant la guerre et que l'on doit disperser d'urgence. Il est nommé moniteur-chef itinérant de l'OSE et visite toutes les maisons d'enfants, y compris celles des EIF (Éclaireurs Israélites de France). Il organise des programmes sportifs pour ces jeunes. Fin 1942, Georges Loinger se trouve à Lyon lors de la réunion des responsables des maisons de l'OSE organisée par le Dr Joseph Weill, qui les informe qu'il connaît de source certaine la destination des convois partant de Drancy : les camps, où une sélection mortelle se fait dès l'arrivée. En prévision de l'intensification des rafles, les maisons d'enfants de l'OSE seront dispersées.

Le passage d’enfants en Suisse

Georges Loinger est chargé d'établir une filière de passage d'enfants en Suisse. Il s'installe à Annemasse. Au début, les risques sont modérés, mais lorsque les Italiens quittent la zone et que les Allemands arrivent, le danger augmente. Des convois de 12 à 25 enfants quittent Lyon deux ou trois fois par semaine pour Annemasse, où, grâce à l'aide du maire Jean Deffaugt (cf document sur les Justes), ils sont reçus, en attendant leur passage, dans un centre d'accueil des Chemins de fer dirigé par Eugène Balthazar, du Secours National. Les premiers temps, Georges Loinger emmène les enfants joué au football à quelques mètres de la frontière. Le ballon dévie en zone suisse et les enfants qui passent le chercher y restent. Des paysans repèrent le manège et préviennent Georges Loinger qu'il peut être aperçu par les patrouilles et que les enfants sont en danger. Il est alors obligé de faire appel à des passeurs appointés. Georges Loinger a fait passer des centaines d'enfants en Suisse.

Dès le début de l'été 1943, il assure la liaison avec l'OSE-zone Nord. Il apporte de l'argent au Pr Eugène Minkowski et des informations de la zone

Sud. Il convoie également des groupes d'enfants évacués des maisons en danger, de la zone Sud vers la zone Nord. Il est aidé par Marcel Mangel, son jeune cousin, dont le père vient d'être déporté. Georges Loinger le cache dans une maison du Secours National à Sèvres, près de Paris. Marcel Mangel deviendra le Mime Marcel Marceau. Georges Loinger assure toutes ses fonctions jusqu'à la Libération.

LE COURAGE

Madame Flaubert

Le Général De GAULLE créa le 17 novembre 1940, à BRAZZAVILLE, l'ordre de la Libération ; il instaura la Croix de la Libération comme insigne des Compagnons et définit le cadre de son attribution:

Récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de la Libération de la France et de son empire.

Croix de la Libération

Récompenser les personnes ou les collectivités militaires et civiles qui se sont signalées dans l’œuvre de la Libération de la France et de son empire.

Cette croix fut décernée jusqu'au 23 janvier 1946 à 1036 personnes, militaires et civiles, ainsi qu'à 5 villes et 18 unités combattantes.

Certains compagnons sont très célèbres, c'est le cas de Jean MOULIN, Pierre MESSMER, André MALRAUX, Jacques CHABAN-DELMAS, Jean de LATTRE de TASSIGNY, Philippe LECLERC de HAUTECLOQUE, Winston CHURCHILL, Dwight EISENHOWER OU le roi GEORGES VI d'Angleterre. D'autres en revanche, sont des Français anonymes, issus de tous les milieux et de toutes les régions de France ; Rien ne les distinguait avant qu'ils eurent tout donné, tout risqué et parfois sacrifié leur vie pour leurs convictions et leur attachement à la Patrie.

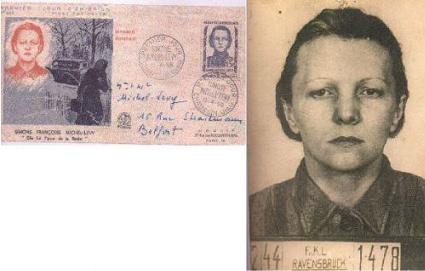

Six femmes seulement se virent décerner cette distinction exceptionnelle. L'une d'entre elles est Franc-Comtoise. Il s'agit de Mademoiselle Simone Joséphine Françoise Irma MICHEL-LÉVY, née à CHAUSSIN (Jura) le 16 janvier 1906, fille de Jules Séraphin MICHEL-LÉVY, et de Marguerite Joséphine PETITPERRIN.

Après une excellente scolarité ponctuée par un brevet élémentaire passé à 14 ans à SALINS-LES-BAINS, Simone suit la migration de son père ouvrier-plâtrier à CHAUNY dans l'AISNE. C'est ici qu'elle entre à 16 ans et demi dans l'administration des P.T.T.

Mutée de CHAUSSIN à PARIS, Simone y poursuit une carrière qui s'annonce brillante lorsque l'Armistice de 1940 est signé. Elle a alors 34 ans et refuse d'emblée de subir le joug de l'envahisseur sans réagir.

La fière devise Franc-Comtoise qu'elle a faite sienne Comtois rends-toi, Nenni ma foi ! lui dicte une conduite patriote - elle édite des tracts, participe à l'écriture et la diffusion de brochures antiallemandes - et courageuse - elle établit de fausses cartes professionnelles pour de jeunes réfractaires du S.T O. - puis son action devient vite héroïque, et déterminante pour le commandement allié et l'issue du débarquement.

En effet, avec une poignée de fonctionnaires du Ministère des P.T.T., elle fonde le mouvement Résistance P.T.T. où elle occupe les fonctions d'adjointe au chef d'état-major Ernest PRUVOST. Ce réseau est moins connu que Résistance Fer mais se révèle tout aussi efficace ; les moyens de transmission, les véhicules et les agents munis de laissez-passer dont il dispose le rendent extrêmement opérant, et très redoutable pour les Allemands.

Simone accède rapidement au grade de commandant dans les Forces Françaises Combattantes et ne se contente pas d'un rôle passif; tout en poursuivant son activité professionnelle, elle assume secrètement la responsabilité du très dangereux secteur radio au sein de Résistance P.T.T.

Sous les pseudonymes d' " EMMA, Madame FLAUBERT, Madame ROYALE, FRANÇOISE. On la retrouve préparant des zones de parachutage dans l'AISNE, livrant des postes radio en NORMANDIE ou en BRETAGNE et organisant l'exploitation de stations radio-électriques en banlieue sud de PARIS.

Elle assure également la liaison avec les réseaux C.N.D. Confrérie Notre Dame du Colonel alias RÉMY et O.C.M. Organisation Civile et Militaire du Colonel Alfred TOUNY auxquels elle apporte l'appui logistique dont ils ont besoin.

Le message Les dés sont sur le tapis qui déclenche le 5 juin 1944 les sabotages prévus par LONDRES pour faciliter le débarquement de NORMANDIE fut émis par de nombreux postes dont Simone avait personnellement assuré la mise en place.

Son activité fut interrompue en plein essor le 5 novembre 1943 par la trahison de Robert BACQUE alias TILDEN, lequel fut également la cause de 90 autres arrestations et de l'anéantissement du réseau de RÉMY dont il était l'un des chefs-radio.

Malgré les ignobles tortures infligées par la bande du sinistre MASUY qui opérait 101, Avenue Henry MARTIN, Simone tint bon et sus souffrir sans dénoncer ses camarades, permettant ainsi au reste de l'état-major de Résistance P.T.T. de ne pas être inquiété.

Après une des séances du supplice de la baignoire qu'elle subit 8 fois, alors qu'à bout de force, elle ne se débat plus, son tortionnaire ne lui jette :

Ah ! Emma, tu es bien une sale caboche de Franc-Comtoise, tu fais exprès de mourir !

Au terme de 4 mois de sévices abominables ponctués de transferts entre sa prison de FRESNES et l'avenue Henry MARTIN, elle est envoyée en février 1944, via COMPIÈGNE au camp de concentration de RAVENSBRÜCK (Mle 27481) d'où elle sera rapidement dirigée vers un kommando de travail à HOLLEISCHEN dans les SUDÈTES en TCHÉCOSLOVAQUIE (Mle 50422).

Ne pouvant se soustraire au travail qui lui est imposé et désirant poursuivre son idéal, elle décide de saboter chaque fois que cela lui est possible la chaîne de montage de munitions anti-aériennes à laquelle elle est affectée. Après plusieurs sabotages réalisés dans des conditions particulièrement dangereuses, elle est démasquée en octobre 1944, punie, et cruellement bastonnée pour l'exemple.

Un rapport spécial envoyé à HIMMLER revient de BERLIN au printemps 1945, porteur de la sentence de mort. Simone doit être immédiatement transférée au camp de FLOSSENBÜRG avec deux de ses jeunes camarades qui ont participé aux sabotages (Hélène Millot épouse Lignier mle 50414, Mimie Suchet). Les trois femmes y seront pendues le vendredi 13 avril 1945, alors que les canons américains tonnent déjà alentour.

Trois jours plus tard, devant l'avancée alliée, l'ordre d'évacuation générale du camp est donné. Le 23 avril, le 538e régiment de la 3e armée américaine libère les quelques derniers internés de FLOSSENBÜRG, dix jours après la pendaison, quinze jours seulement avant la signature de la capitulation allemande et 17 jours avant le suicide D'HITLER.

L'arrestation de Simone MICHEL-LÉVY et son admirable tenue, courageuse et fière, ont incité tous ses camarades des P.T.T à continuer avec acharnement la lutte. Le réseau P.T.T. est devenu ainsi un chaînon de la délégation du Général DE GAULLE en territoire occupé. En effet, c'est par son intermédiaire que le courrier, l'argent et les armes étaient distribués à diverses organisations de la Résistance, principalement au réseau Action et aux F.F.I. et répartis, en vue du débarquement, à la satisfaction générale des alliés.

Edmond DEBEAUMARCHÉ, 1958. Compagnon de la Libération

Le Service des Recherches et du Contrôle Technique, dernière affectation de Simone, rue du Général BERTRAND à PARIS, et le C.N.E.T. qui lui succéda, ont très largement honoré sa mémoire au travers de cérémonies du souvenir et de la pose de plaques commémoratives.

La ville de CHAUNY où elle fit ses premiers pas dans l'administration des P.T.T. rappelle son action par une plaque apposée sur le mur extérieur de la maison des postes.

Son village natal de CHAUSSIN qui donna son nom à une rue et installa une plaque sur le mur de la maison qui l'a vu naître, abrite également son cénotaphe dans le carré militaire du cimetière.

De nombreuses associations à PARIS, en BRETAGNE ont honoré et honorent encore sa mémoire (comité des fusillés de BEAUCOUDRAY en juin 2000).

Une résidence des P.T.T. à TRÉBEURDEN (22) porte son nom ; son entrée est ornée d'une stèle rappelant aux visiteurs le courage dont elle a fait preuve.

L'administration des P.T.T. a édité un timbre et une enveloppe premier jour à son effigie en 1958. Plusieurs auteurs citent son action, en particulier Christian BERNADAC (Kommandos de femmes aux éditions France-Empire 1973), Henry RUFFIN (Résistance P.T.T. aux Presses de la Cité, 1983), le colonel RÉMY (Une affaire de trahison aux éditions Raoul SOLAR, Mémoires d'un agent secret aux éditions France-Empire 1998), enfin, un ancien du C.N.E.T. travaille depuis plusieurs années à reconstituer les moindres détails de son parcours.

De nombreuses revues d'associations de résistants ou de déportés ont fait son éloge. Les journaux ont commenté son action lors de commémorations (25e, 50e anniversaire de sa disparition, parution du timbre etc.).

Enfin, plusieurs musées (INVALIDES, BESANÇON, PLEUMEUR-BODOU) lui consacrent une partie de leurs vitrines dédiées à cette époque dramatique.

Simone est également titulaire de la Légion d'Honneur, de la Croix de Guerre 39-45 avec Palmes et de la Médaille de la Résistance, mais il manquait encore pour couronner les hommages qui lui sont dus la reconnaissance de la terre de ses ancêtres.

Le sobriquet LÉVY accolé au nom MICHEL n'est pas relatif à une ascendance ou une alliance sémite. Il est apparu sans explication particulière, un peu avant la révolution, et représente l'une des nombreuses variantes patronymiques des diverses familles MICHEL de CHAUX-du-Dom bief.

Ainsi, le plus ancien des ancêtres connus de Simone en ligne agnatique se nommait Claude MICHEL dit NOÉ né vers 1650 et mort à CHAUX-du-DOMBIEF en 1719.

Simone MICHEL-LÉVY Commandant EMMA dans la Résistance, Compagnon de la Libération, Chevalier de la Légion d'Honneur, Croix de Guerre avec palmes, Médaille de la Résistance, Matricule 50422 au camp de déportation de Flossenbürg.

Il y a soixante huit ans, jour pour jour Simone MICHEL-LÉVY était pendue par les S.S. au camp d'extermination de Flossenbürg pour le crime d'avoir trop aimé son pays.

Elle aurait pu faire comme beaucoup de Français : attendre que les Alliés viennent de l'extérieur pour chasser l'occupant allemand ; elle aurait pu mettre son intelligence et son savoir, qui étaient grands, à profit pour vivre cette sombre période en pantouflarde aisée, soucieuse seulement de la passer le mieux possible en ne pensant qu'à son bien-être personnel ; elle aurait pu enfin se lancer comme certains, dans une collaboration avec nos ennemis d'alors, qui lui eut apporté leur considération et une ascendance dominatrice sur ses compatriotes.

Au lieu de tout cela, Simone-MICHEL-LÉVY avait choisi la voie, exaltante certes, mais ô combien dangereuse de la rébellion et de la résistance au totalitarisme. Avec un collègue haut fonctionnaire, Ernest PRUVOST, elle avait fondé le réseau Action P.T.T. qui s'était donné pour tâche d'organiser un service de renseignement, et des liaisons radio avec Londres. Elle avait, en outre, créé une unité de transport utilisant le parc automobile des P.T.T. pour véhiculer et transmettre les informations. Et parfois des aviateurs amis, tombés en Zone occupée furent rapatriés en Angleterre, via l'Espagne, par ses filières. De même grâce à elle, de nombreux émissaires alliés eurent la possibilité d'atterrir en France et d'en repartir sans être interceptés par les Allemands pourtant aux aguets. Elle acheminait le courrier clandestin et les armes parachutées vers les maquis.

Simone MICHEL-LÉVY, EMMA dans la clandestinité, savait ce qu'elle encourrait si elle tombait entre les mains de ceux qu'elle combattait ainsi.

En 1943, les actions de la Résistance se multipliant, la tristement célèbre police secrète allemande en Zone occupée, connue sous le nom de GESTAPO, organisa, en étroite collaboration avec la WEHRMACHT armée occupante une riposte qui consistait à s'assurer des indicateurs dans la population française même, et à infiltrer les réseaux. Malgré la vigilance de ceux des nôtres qui surveillaient le courrier arrivant à la GESTAPO, malgré l'élimination dans les centres de tri des lettres de dénonciation, les arrestations de patriotes décuplèrent.

Celle dont nous honorons la mémoire aujourd'hui fut appréhendée à son poste d'Inspectrice du Service des Recherches et du Contrôle Technique des P.T.T. à Paris, le 5 novembre 1943. Conduite à la prison de Fresnes, puis au dépôt de Royallieu près de Compiègne, elle fut envoyée au camp de déportation de Ravensbrück, en Allemagne orientale, le 30 janvier 1944. Le 1er septembre 1944, Simone MICHEL-LÉVY faisait partie du convoi de 661 femmes déportées, qui arriva à Flossenbürg, petite ville située en Bavière, dans le Haut Palatinat et adossé à la frontière tchécoslovaque.

Flossenbürg, c'est la carrière de granit et les kommandos extérieurs en usines, dont certains sont réservés aux femmes. Les brimades, les coups, la faim, la maladie épuisent les détenus. On dénombrera 300 décès par jour en février 1945. À cette mort lente s'ajoutent les exécutions sommaires, les pendaisons.

Simone est affectée au kommando de Holleschein qui travaille, en Tchécoslovaquie, dans une fabrique de munitions. Elles sont 331 femmes dans cette usine. Notre héroïque compatriote ne peut accepter de monter des projectiles qui tueront ceux qui se battent pour nous ramener la liberté, parmi lesquels est peut-être des Français des Forces Combattantes. Alors elle conçoit un plan de sabotage qu'elle met en oeuvre avec deux de ses compagnes de misère, Hélène LIGNIER matricule 50414), et Noémie SUCHET (matricule 50279).

Malheureusement, comme il se trouve toujours, en tous lieux et en toutes circonstances, des âmes assez basses pour dénoncer, Simone et ses compagnes sont trahies. Battues, torturées, elles ne donneront aucun autre nom à leurs bourreaux.

Le 13 avril 1945, les trois pauvres Femmes, dévêtues, les mains liées derrière le dos, sont conduites au lieu des exécutions et pendues à de simples anneaux scellés dans un mur. L'horreur de ces mises à mort a été rapportée par le capitaine danois LUNDIC, dont la cellule se trouvait à proximité de cet endroit maudit. De novembre 1944 à février 1945, il a compté 5000 corps qui sont passés devant sa fenêtre.

Il est à noter que c'est à Flossenbürg qu'ont été exécutés les conjurés de l'attentat du 20 juillet 1944 contre HITLER, et notamment l'amiral CANARIS ex-chef de la Marine allemande (Kriegsmarine). Des célébrités y ont séjourné. Parmi elles, citent André BOULLOCHE, ancien maire de Montbéliard, Léon BLUM et son épouse, Monsieur et Madame SCHUSCHNIGG, chancelier autrichien, le prince Xavier de BOURBON et beaucoup d'Allemands hostiles au régime nazi.

Le Mémorial érigé par l'Association des Déportés et Familles des Disparus du Camp de Concentration de Flossenbürg et Kommandos fait état d'un total de 89.964 entrées au camp où on enregistrera 21.378 décès, soit 23,7 %. La France s'y classera au premier rang en ce qui concernera le pourcentage des morts, avec 5312 entrées et 2046 décès, soit 38,5 %.

Une stèle du souvenir, en granit tout exprès importé de Flossenbürg, a été dressée et inaugurée au cimetière du Père LACHAISE à Paris, le 3 octobre 1988, à la mémoire des Déportés du Camp de Flossenbürg, de ses 95 Kommandos. Une urne y a été déposée contenant des cendres recueillies dans l'enceinte du four crématoire de Flossenbürg libéré par la 3e armée américaine le 23 avril 1945.

En conclusion, je voudrais m'adresser aux jeunes gens qui sont dans cette salle, et à tous ceux qui n'ont pas connu le dernier conflit mondial pour leur dire :

Attention, en 1945, on n'a coupé qu'une tête ou deux de l'hydre infernale. Si nous ne veillons pas à enrayer la nouvelle montée du totalitarisme, du sectarisme, du racisme et de l'intolérance, nous risquons de revivre tôt ou tard ces horreurs. L'ex-Yougoslavie n'est qu'à quinze cents kilomètres de la France, après tout !

Allocution (extraits) prononcée par M. Henri LAMBERT, Délégué régional de la Société Littéraire des P.T.T., en la Salle des Fêtes de Chaussin, le 13 avril 1995.

BIOGRAPHIE RÉSUMÉE DE SIMONE MICHEL-LÉVY

Alias : Emma Françoise Madame Royale.

Simone MICHEL-LÉVY est née le 19 janvier 1906 à Chaussin (Jura). Son père était plâtrier.

En 1939, elle est rédactrice dans l'administration des P.T.T. au centre de recherches et de contrôle technique, rue Bertrand à Paris.

Dès l'armistice, elle s'élève contre la capitulation de la France et entre dans la Résistance dès le mois de décembre 1940, sous la direction de Pruvost, chef national de la résistance P.T.T. elle devient un élément de tout premier plan. Télégraphiste très habile elle est l'opératrice qui essaye de joindre Londres avec les premiers postes de T.S.F. fabriqués par le groupe de résistance des P.T.T.

C'est au réseau C. N, D. (Confrérie Notre-Dame) du Colonel Rémy, puis à l'O.C.M. (Organisation Civile et Militaire), qu'elle fournit ses premiers renseignements. Puis son activité fut orientée vers l'établissement de faux papiers, le transport, l'installation de postes émetteurs à Paris et en Province. Malgré sa santé chancelante, elle n'est jamais aussi heureuse que lorsque ses responsabilités s'accroissent. Elle s'accroche à la mission la plus périlleuse une fois qu'elle l'a acceptée, méthodiquement, tenacement, jusqu'à la réussite totale, ses chefs comptent sur elle. Tout ce qu'elle promet est tenu. Cependant, après des nuits de veille, des voyages épuisants, elle est à l'heure le matin à sa table de travail, les traits tirés, mais le visage souriant.

Dès les premières heures du S.T.O. en 1943, elle établit plus de cent cartes professionnelles des P.T.T. à des jeunes réfractaires. Elle est chargée de monter à l'intérieur des P.T.T. le réseau E.M.P.T.T. analogue à celui de Résistance-Fer.

À Londres, l'agent MICHEL-LÉVY est enregistré sous le pseudonyme d'Emma. De sa propre initiative elle monte un admirable système de transport, de poste d'armes et de parachutages, qui fonctionne par l'intermédiaire des services ambulants des P.T.T. Elle assure la liaison générale.

Elle réalise également, sous les pseudonymes de Françoise et deMadame Royale, un excellent système d'acheminement du courrier à travers la France, qui marche à la perfection, soit par voie maritime, c'est-à-dire jusqu'aux chalutiers, soit par voie aérienne, et cela dans les deux sens. Évidemment, cette existence est dangereuse et dans la France occupée, l'ennemi a ses espions, la Résistance hélas, ses traîtres.

Au soir du 5 novembre 1943, elle est appelée d'urgence dans un café voisin pour un entretien de quelques minutes et quitte sa table de travail en y laissant son stylo et ses affaires. Elle ne reviendra jamais. Cet appel était un guet-apens.

Malgré les pires épreuves morales et physiques qui la laissent brisée dans sa cellule, car elle est suppliciée par la Gestapo, elle n'oublie pas son travail professionnel brusquement interrompu. Par une voie jusqu'ici inconnue elle fait parvenir à son chef de service un rapport détaillé sur toutes les questions administratives dont elle est chargée et qu'elle a laissées en suspens ; Il n'est guère d’exemple plus émouvant de conscience professionnelle.

Au début de février 1944, Simone MICHEL-LÉVY est déportée à Ravensbrück où, pendant la quarantaine, elle aide une camarade musicienne à organiser une magnifique chorale qui fait un moment oublier leurs peines aux prisonnières.

Envoyée ensuite en Tchécoslovaquie au camp de Holleschein pour travailler dans une usine d'armement, elle continue son action de résistante en sabotant. Le 1 septembre 1944, le Kommando de Holleschein est rattaché administrativement au camp de Flossenbürg.

Les tortures font blanchir ses cheveux, voûtent ses épaules. La faim et la fatigue l'amaigrissent à l'extrême. A l'usine, elle est chargée de faire passer sous une énorme presse des chariots chargés de cartouches remplies de poudre. Elle ralentit la chaîne, la désorganise, ce qui se solde parfois pour la production du Grand Reich, par un manque de 10.000 cartouches. Elle fait fonctionner la presse à vide, ce qui l'endommage et constitue, pour elle-même, un danger immédiat malgré la protection d'une tour en maçonnerie. C'est ainsi que finalement la presse sauta.

La surveillante allemande fait un rapport de sabotage qui ira jusqu'à Berlin. La réponse de Himmler revient plusieurs mois après, dans le courant d'avril 1945, alors que tonnent alentour les canons américains.

Simone MICHEL-LÉVY et deux autres camarades doivent partir immédiatement pour le camp de Flossenburg, où elles sont pendues par les Allemands, le 13 avril 1945.

Compagnon de la Libération - décret du 26 septembre 1945

Chevalier de la Légion d'Honneur

Croix de Guerre 39/45

Médaille de la Résistance

L'action de Simone MICHEL-LÉVY, héroïne et martyre de la Résistance.

Gaston Letellier :

J'évoquerai l'action de Simone MICHEL-LÉVY parce que, comme ingénieur à la D.R.C.T. (Direction des recherches et du contrôle technique), j'étais pendant les dures années de son action, en 1942-1943, son chef direct et fus, hélas, son dernier chef administratif jusqu'au soir du 5 novembre 1943. Parmi beaucoup d'autres, elle est l'une des figures les plus caractéristiques de la Résistance dans les PTT.

Née en 1906, entrée dans l'administration en 1924, Simone MICHEL-LÉVY fut en 1941 reçue brillamment au concours de rédacteur. Elle fut nommée à la D.R.C.T., de création récente et alors divisée en plusieurs départements :

Département matériel postal, dirigé par M. Hemery, lui-même résistant, et dont le fils fut fusillé par les Allemands.

Département transmissions où était mon collègue René Sueur qui participa à l'opération Keller en mettant au point les amplificateurs à haute impédance nécessaires aux écoutes de cette si audacieuse opération.

Département dit commutation dont j'étais chargé pour mener les études et travaux neufs des installations téléphoniques et télégraphiques de centraux et d'abonnés. Simone MICHEL-LÉVY fut affectée à ce département dont la gestion administrative et financière lui fut confiée.

Le pays étant occupé, elle comprit vite le parti qu'elle pouvait tirer de sa présence à la D.R.C.T., car, dans l'administration des P.T.T., aux télécommunications, à la poste, rien de nouveau, de délicat, d'important ne se faisait plus sans l'intervention de ce service, même en zone côtière où pouvaient se rendre certains agents munis du laissez-passer nécessaire. Le bureau de Simone, proche du mien, au deuxième étage du 24 rue Bertrand, devint alors une véritable agence d'informations clandestines.

En janvier 1942, Ernest Pruvost, rédacteur au ministère des P.T.T., réussit avec Debeaumarchais à coordonner les opérations de résistance dans l'administration des P.T.T., en particulier en Normandie avec Henri Le Veillé. C'est alors qu'une certaine Mademoiselle Flaubert, tailleur noir, écharpe verte qui n'était autre que Simone MICHEL-LÉVY arrive en Normandie pour coordonner l'ensemble des opérations de Résistance P.T.T. dans les cinq départements : Calvados, Orne, Manche, Seine Inférieure, Eure. Les résistants normands, dont Henri Le Veillé, sont d'abord très sceptiques sur l'intervention de cette Mademoiselle Flaubert ; mais bien vite ils se rendent compte qu'elle mène au mieux ses missions avec un dynamisme, un courage et une volonté remarquables. Simone devient alors responsable de la radio clandestine du réseau P.T.T. en liaison avec le réseau C.N.D. du colonel Rémy. C'est ainsi que furent installés par elle des postes radio en Normandie et ailleurs, par exemple en banlieue parisienne, à Montgeron, dans la propriété du général Lelong et dont la rue porte maintenant ce nom. En février 1942, Simone retourne en Normandie accompagnée de deux opérateurs spécialistes de radio pour y installer et desservir un nouveau poste émetteur. En novembre 1943, ces deux opérateurs (Courteaud dit Jacquot et Coly dit Olaf) furent arrêtés en même temps que Simone. Mais, comme elle, malgré les souffrances endurées, ils n'ont pas livré de noms à la Gestapo. Sous le nom d'Emma, Simone participe à un transport de postes radio et d'armes reçus par parachutage en utilisant les voitures et les services ambulants des PTT. Cela donne alors un système d'acheminement du courrier clandestin vers l'Angleterre, soit par voie maritime jusqu'aux chalutiers, soit par voie aérienne et dans les deux sens.

En juillet 1943, l'état-major de Résistance-P.T.T. était constitué ainsi chef, Ernest Pruvost ; adjoint responsable de l'organisation, Horvais ; adjoint responsable des transports et du courrier, Debeaumarchais ; adjoint responsable de la radio, Simone MICHEL-LÉVY.

Pendant les dures années 1942-1943, Simone se consacre à ses tâches de résistante avec toute sa foi et tout son coeur, et sans que ses fonctions administratives n'en souffrent jamais. Chargée de la gestion administrative et financière, elle participa à l'action de son service avec pour buts de :

1) soustraire ou camoufler le plus possible de matériel téléphonique et télégraphique de façon à éviter son incorporation dans les stocks de l'Occupant ;

2) mener des études et mises au point des différents matériels pour usages militaires ou résistants, mais alors sous des appellations différentes, par exemple un poste militaire de campagne, créé à la D.R.C.T. en même temps que le poste ordinaire U43, fut dénommé poste portatif pour ouvrier des lignes.

Le général Juin a adressé un témoignage de satisfaction pour ces opérations du service de la D.R.C.T. où Mademoiselle MICHEL-LÉVY avait sa part, indépendamment de ses actions de résistante que je faisais semblant d'ignorer, tout en déclarant sur l'honneur qu'il n'y avait pas de résistant dans le service (voir circulaire du 17 juillet 1942 du secrétariat d'Etat aux communications).

Après des nuits de veille, des voyages épuisants, au retour de missions périlleuses de parachutage, on revoit Simone à sa table de travail, les traits tirés, mais souriante. Elle ne tenait aucun compte des conseils de prudence qu'on lui donnait et elle sollicitait très fréquemment des missions pour la zone côtière. Rien ne pouvait entamer son ardeur et la véritable flamme qui l'animait. Elle avait fait son choix et le sacrifice de sa sécurité et de sa vie à la cause d'une France libre. Le 5 novembre 1943, vers 16 h 30, Simone reçoit un coup de téléphone d'un correspondant, certainement bien connu d'elle, qui lui demande de venir la rejoindre au café voisin, le François Coppée, à l'angle du boulevard Montparnasse et de la rue de Sèvres. Elle s'y rend aussitôt sans méfiance, laissant son stylo et des affaires personnelles sur son bureau où elle pense revenir bientôt. Mais la Gestapo l'attendait et l'emmène avenue Henri-Martin. Un dénommé Tilden, pour éviter la torture, l'avait dénoncée ainsi que beaucoup d'autres résistants de son équipe. Soumise à des supplices, dont celui de la baignoire, Simone, elle, ne donna aucun nom. Quelques jours après son arrestation, elle réussit, on ne sait par quel moyen, à faire parvenir à son chef de service un rapport détaillé sur les questions administratives et financières dont elle était chargée et qu'elle avait dû laisser en suspens.

Ainsi donc, malgré les pires tortures physiques et morales qu'elle endure, martyrisée par la Gestapo, elle garde intacte dans son esprit la préoccupation du fonctionnement du service que son arrestation lui a fait quitter malgré elle. Voici quelques passages de sa lettre dans leur touchante simplicité:

J'ai l'honneur de vous adresser tous mes regrets pour les ennuis que je vous cause en quittant brusquement mon service. Permettez-moi de vous indiquer ce qui suit :

1) La caisse se monte à (on reconnaît là toute la conscience d'une ancienne postière).

2) Pour l'outillage, j'ai fait le nécessaire au dépôt central.

3) En ce qui concerne les crédits (ci-joint ce qui reste à faire).

J'espère que je serai remplacée bientôt, afin que vous ne soyez pas gêné trop longtemps.

Veuillez agréer, Monsieur l'ingénieur en chef, avec toutes mes excuses, l'expression de mon respectueux dévouement.

Signé : Simone MICHEL-LÉVY

Ce fut le dernier acte de sa vie administrative.

Comme exemple de courage, double de soi-même, de conscience professionnelle, il n'en est guère de plus émouvant.

Le matin du 6 novembre, lendemain de l'arrestation de Simone, je reçus un coup de téléphone d'Ernest Pruvost, chef de Résistance-P.T.T., m'annonçant que Simone avait été arrêtée et me demandant de récupérer au plus tôt tous les documents : plans, listes, adresses concernant la Résistance et qui étaient dans le bureau de Simone, voisin du mien. Je me suis empressé de dissimuler tous ces nombreux et compromettants documents pour les remettre ensuite à des envoyés sûrs, dont M. Debeaumarchais, que j'ai revu beaucoup plus tard comme chef de cabinet du ministre des P.T.T. Eugène Thomas.

Après son arrestation, Simone fut envoyée en Allemagne. Elle était dans le camion de femmes déportées qui chantèrent La Marseillaise en traversant Compiègne. En mars 1944, Simone est au camp de Ravensbrück, et ensuite dans une usine d'armement, à Holleschein, où elle est chargée du contrôle des postes radio fabriqués par cette usine. Mais la plupart des postes sortis de cette usine sont défectueux. Elle est soupçonnée de les avoir trafiqués. Elle est transférée au camp de Flossenburg où elle est jugée, condamnée à mort pour sabotage et pendue le 13 avril 1945. Elle avait 39 ans. La veille de son exécution, elle écrivait à sa malheureuse maman à Chaussin, en son Jura natal :

Ne pleurez pas, c'est un ordre. Ne soyez pas tristes. Moi je ne le suis pas. Mon coeur est calme autant que mon esprit. Dans ma petite cellule, j'interroge le ciel, je pense à tout ce qui est beau, à tout ce qui est clair.

Ces phrases si simples expriment bien la sérénité que donne le véritable sentiment du devoir accompli jusqu'au bout.

Grâce à l'impulsion donnée par Simone MICHEL-LÉVY, grâce à l'organisation qu'elle avait mise sur pieds, grâce aussi à son silence, tous ses camarades résistants P.T.T. ont continué avec acharnement à mener leur action pour que circulent et soient distribués le courrier clandestin, l'argent, les armes nécessaires à diverses équipes de résistants. L'organisation et les moyens radio-électriques mis en place par Simone à partir de 1942 furent particulièrement utiles et efficaces au moment du débarquement. C'est ainsi que le message secret Les dés sont sur le tapis, émis le 5 juin 1944 par ces postes radio clandestins de Normandie, déclencha les opérations de sabotage par les équipes P.T.T. des liaisons de l'Occupant et cela selon des instructions bien précises diffusées auparavant par une circulaire de l'état-major de Résistance-P.T.T. où Simone avait été elle-même adjoint-responsable pour la radio jusqu'à son arrestation.

Les mérites de Simone MICHEL-LÉVY sont, à mon avis, trop peu connus, mais ont été récompensés par les titres suivants - croix de guerre avec palmes, chevalier de la légion d'honneur et compagnon de la Libération. Un juste hommage lui a été rendu par l'émission d'un timbre à son effigie en 1958 et la pose d'une plaque en son pays natal, dans le Jura, inaugurée à Chaussin le 6 juillet 1952 par le ministre des P.T.T. Duchet. Enfin, une plaque posée au service des P.T.T. où elle était affectée pendant les années 1942-1943 veut montrer qu'aux valeurs techniques qui sont la raison d'être de ce service, devenu le C.N.E.T., doivent s'ajouter les valeurs morales dont Simone MICHEL-LÉVY a donné le plus pur exemple.

À la liste des héros de la résistance que les P.T.T. ont tenu à glorifier en 1957 par un timbre poste (Jean Moulin, Honoré d'Estienne d'Orves, Robert Keller, Pierre Brossolette, Jean-Baptiste Lebas) sont venus s'ajouter quatre noms d'hommes et de femmes ayant le même idéal patriotique, la même abnégation de soi et le même héroïsme.

Formé par les siens à l'école du caractère et du devoir, Jean CAVAILLES réglera sa vie d'après un seul impératif : servir son Pays. Philosophe et logicien de valeur, il était en 1939, Maître de conférences à la Faculté de Strasbourg. Lieutenant d'infanterie coloniale au front, il est cité. Prisonnier en mai 1940 et emmené en Allemagne, CAVAILLES profite d'un arrêt en Belgique pour s'évader et va retrouver a Clermont-Ferrand sa chère Faculté de Strasbourg repliée. Des son arrivée, il fonde u n groupe de résistance, puis un réseau de renseignements militaires, un groupe de sabotage et, plus tard, un noyau d'armée secrète ; magnifique combattant il mène contre l'envahisseur une lutte constant et sans merci. Fin 1942, il veut se rendre à Londres, arrêté et interné il s'évade encore.

Mais le 28 août 1943, CAVAILLES est arrête de nouveau ; interrogé et cruellement frappé il restera silencieux. Fresnes. Compiègne.

CAVAILLES devait être dirigé sur Buchenwald, quand il fut rappelé à Paris pour supplément d'enquête. On ne le revit plus. Les archives de Wiesbaden révélèrent que Jean CAVAILLES avait été fusillé à Arras au début de 1944. C'est dans le cimetière de la ville que le corps du héros fut identifié sur la terre qui le recouvrait une humble croix portait l'inscription : Inconnu n° 5.

Personnalité ardente, Godefroi, (Fred) SCAMARONI était en août 1939, chef de cabinet du Préfet du Calvados. Lieutenant d'infanterie, il demande l'aviation ; blessé en combat aérien en mai 1940, il rallie l'Angleterre. Catapulté de l'Ark Royal le 21 septembre 1940, il prend part a l'Opération de Dakar, mais il est capturé. Il va de prison en prison à travers l'Afrique Noire et l'Algérie et est ramené mourant en France. Sa santé retrouvée, il devient l'un des militants les plus actifs de la Résistance et se porte volontaire pour les missions les plus périlleuses. Désigné pour opérer en Corse sous le nom du Capitaine SEVERI, il débarque d'un sous-marin dans la baie d'Ajaccio, le 6 janvier 1943 et se met à l'oeuvre pour tenter de réaliser son rêve : libérer son île natale. Sa mission est presque terminée lorsque le 18 mars 1943 il est arrêté. Malgré les pires tortures. SCAMARONI ne dira rien. Mais il a trop souffert et le lendemain il avale la pastille de cyanure qu'il avait sur lui ; le poison absorbé SCAMARONI s'ouvre la gorge avec un fil de fer trouvé dans sa cellule. Il emportait dans la mort le mystère de son identité et les secrets de sa mission, permettant ainsi à ses camarades, par son sublime sacrifice, de continuer la lutte libératrice.

Simone MICHEL-LÉVY (1906-1945)

Après d'excellentes études, Simone MICHEL-LÉVY entra dans l'Administration des P.T.T. en 1924. Dès 1940 elle se jette dans la Résistance, ses fonctions de rédacteur au Centre de recherches et contrôles techniques lui permettent d'obtenir de nombreux renseignements qui sont fournis aux réseaux dont elle fait partie puis transmise à Londres. Chargée en 1942 d'installer des postes émetteurs en zone occupée, elle s'acquitte de ces dangereuses missions avec la plus grande audace. Arrêtée le 5 novembre 1943 elle est torturée mais ne parlera pas. Emprisonnée d'abord à Fresnes, Simone MICHELLÉVY est déportée à Ravensbrück en mars 1944 d'où on l'envoie à Holleischen dans une usine de guerre. Rendue responsable de deux arrêts de travail de plusieurs heures chacun qui font perdre a l'usine une production importance de munitions, elle est condamnée à mort pour sabotage. Le 13 avril 1945 devant ses compagnes de captivité du camp de Flossenburg où elle avait été transférée, Simone MICHEL-LÉVY est pendue. Elle aimait souvent répéter la fière devise de sa Franche-Comté natale Comtois rends-toi ! Nenni ma foi !, Simone MICHEL-LÉVY, l'héroïque postière a préféré suivre la voie qui l'a conduite au martyre plutôt que d'abandonner.

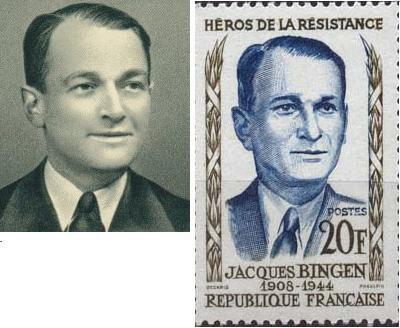

Ancien élève de l'École des Mines et de l'École des Sciences Politiques, Jacques BINGEN était à la veille de la guerre, directeur d'une société d'armement naval de transports maritimes ; jeune patron, c'est déjà un grand administrateur. Officier de liaison, il est blessé en juin 1940 et cité ; malgré ses blessures, il gagne le Maroc puis l'Angleterre. À Londres, il dirige les services de la marine marchande de la France libre ; en marge de ses hautes fonctions, il suit jour après jour l'activité des mouvements de résistance a travers l'énorme quantité de rapports reçus de la Métropole. Délégué du Comité français de libération pour la zone Sud, en août 1943, puis Délégué général par intérim. Jacques BINGEN se dépense sans compter et met au service de la cause qu'il défend les ressources exceptionnelles de son intelligence et de sa foi. Victime d'un agent double et arrêté le 13 mai 1944, BINGEN réussit à s'échapper en assommant deux de ses gardiens; rejoint après une poursuite mouvementée. Il n'est capturé qu'avec l'aide de nombreux soldats ennemis. Mais il est détenteur des secrets les plus importants de la Résistance et plutôt que de s'exposer à les livrer par la torture. Jacques BINGEN, avec un courage héroïque, se donne la mort.

Simone Michel Lévy

Elle était courageuse et obstinée, réfléchie et réservée, derrière son calme souriant se cachait la fière et inébranlable volonté qu'exprime avec tant de malicieuse pudeur la célèbre formule : Comtois, rend toi. Nenni, ma foi. Citation d'Anne Fernier, rescapée du kommando d'Holleischen.Après des nuits de veille, des voyages épuisants, au retour de missions périlleuses de parachutage, on revoit Simone à sa table de travail, les traits tirés mais souriante.

Citation de Gaston Letellier, chef de service de Simone aux P.T.T.

C'est alors que, par Horvais, je rejoins l'E.M.-PTT, animé par Pruvost, administrateur au ministère. Simone MICHEL-LÉVY (Françoise) en est l'agent de liaison avec le réseau C.N.D. Castille du colonel Rémy dont dépend le réseau PTT. Mon engagement est enregistré en qualité de radio par Boris, alias Beaumont qui ne manque pas de me faire entrevoir les risques encourus par cet engagement auquel je souscris. Sur ce point, il convient de souligner que l'organisation de la résistance intérieure se décomposait en réseaux Action - c'est-à-dire aux actions purement militaires - et Renseignements qui comportaient en particulier le service Radio, indispensable pour les renseignements de toute nature. Je précise aussi qu'en m'intitulant pianiste, j'emploie une qualification courante qui n'a rien à voir avec cet instrument, mais qui s'applique aux opérateurs doués d'une ouïe sensible et d'une manipulation correcte, ce qui somme toute n'est pas très éloigné de l'art musical. Du fait de l'arrestation de mon ami Courtaud, dit Jacot - que je retrouverai à Buchenwald - c'est son remplaçant en qualité de chef du service radio, Robert Bacqué, dit Tilden, qui me confie le poste émetteur américain.

(Témoignage de Jean-André La chaud).

En effet, ma grand-mère Mme Gabrielle Guignot épouse Millot ainsi que ma grand-tante Hélène Millot épouse Lignier furent arrêtées par la Gestapo à Dijon le 1er octobre 1943 pour avoir caché chez elles des résistants et des armes. Elles partirent ensuite toutes les deux par le convoi des 27000 du 3 février 1944 de Compiègne à Ravensbrück, où elles restèrent peu de temps puis elles furent envoyées créer un Kommando à Holleischen (Tchéquie). Ce Kommando étant rattaché au camp de Flossenburg, elles prirent donc des matricules sur les listes de ce camp, Gabrielle Millot matricule 50423, Hélène Lignier 50414. Suite aux sabotages des machines avec lesquelles elles fabriquaient des munitions pour l'armée allemande, Hélène et deux de ses camarades Mimie Suchet et Simone MICHEL-LÉVY (Compagnon de la Libération) furent bastonnées, puis emmenées au camp de Flossenburg ou elles furent pendues le 13 avril 1945. Ma grand-mère est donc rentrée seule de ces camps.

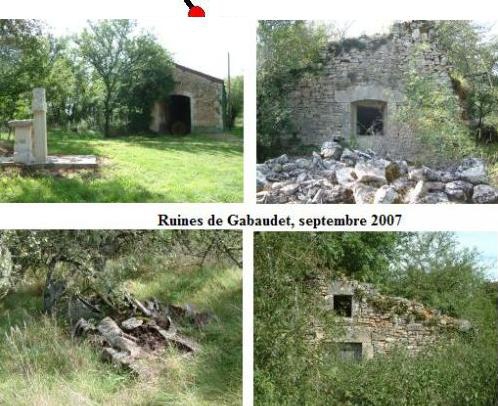

LA TRAGÉDIE DE GABAUDET: 8 JUIN 1944

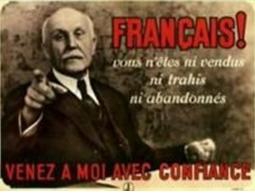

Affiche de propagande du maréchal Pétain en début d'occupation

Avec un gouvernement à Vichy qui lui est tout dévoué, Hitler et sa puissante armée vole de victoires en succès. La France ne lui pose apparemment plus de problème, s'étant retirée du conflit avec la signature de l'armistice par le Maréchal Pétain.

La zone dite libre est mise à profit par les premiers éléments de résistance, encouragés par l'appel du Général de Gaulle, depuis Londres, le 18 juin 1940. La résistance à l’envahisseur sur le territoire va germer et s’accroître, alimentée en cela par l’oppression, les pénuries, les vexations. Avec l'appui et la protection des populations, elle va pouvoir s'organiser et se préparer à jouer un rôle prépondérant dans la victoire finale avec les alliés.

La Résistance Française doit cependant se structurer en matériel, en hommes et en armement. Ces maquis composés d'hommes refusant le travail obligatoire, déterminés à ne pas se soumettre aux ordres de Vichy, mais peu ou mal entraînés, peu armés, rassemblés en petits groupes mal encadrés, recevant des instructions parfois contradictoires ou imprécises, une coordination encore mal établie, sans cesse recherchés par la Milice et la Gestapo, maquisards la nuit, se cachant le jour, obtiennent des résultats, grâce à la collaboration étroite et inconditionnelle d’une bonne partie de la population.

C'est ainsi que la résistance vit, ces premières années d'occupation, dans la clandestinité, opérant embuscades, coups de main, destruction de ponts, routes, voies ferrées, opération de harcèlement déstabilisant la quiétude de l'occupant et rendant tous ces placements bien plus difficiles et incertains. Si leurs actions ont certes des effetspositifs, un certain manque de rigueur et d'organisation leur valent malheureusement de lourdes pertes et de regrettables représailles parmi la population civile.

Le régime du Maréchal Pétain n’a plus beaucoup de crédit dans le Lot et la rupture avec le régime de Vichy est consommée depuis longtemps. La présence de la Résistance dans le département implique une certaine complicité avec la population, ce qui a accentué depuis 1943, ce détachement à Vichy. Si la Résistance active y est minoritaire, l’aspect quantitatif n’est pas forcément déterminant : les maquis ne peuvent exister et survivre que s’ils bénéficient de complicités et de solidarités au quotidien. Placés directement à leur contact, les paysans indiquent des caches, gardent le silence lors des enquêtes de gendarmerie ou devant les G.M.R., assistent en observateurs complices à leurs implantations, et même, pour certains d’entre eux, aident à leur ravitaillement.

Le département du Lot a été un de ceux, dans le Sud-Ouest, qui a payé la plus lourde tribu de l’occupation ; les épisodes dramatiques des années 43 et 44 en témoignent. C’est aussi ce département qui a fourni le plus grand nombre de résistants, par rapport à sa population. Le bilan fût très lourd : plus de 500 victimes dont une centaine trouve la mort au combat ; 447 déportés hommes et femmes, dont 198 ne reviendront pas.

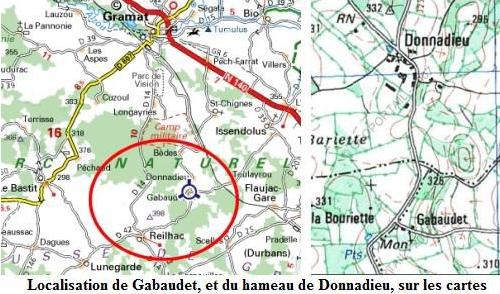

Le 8 juin 1944, la ferme de Gabaudet et le petit village de Donnadieu sont parmi tant d'autres lieux en France, le théâtre de la barbarie nazie, où résistance et population civile payèrent une lourde tribu. La ferme de Gabaudet est mise à feu et à sang par la division Das Reich conduite par le Général Lammerding. Située au carrefour de trois chemins (Gramat, Issendolus, Reillhac), celle-ci ne sera jamais reconstruite. Un monument du souvenir y a été érigé. Quant au hameau de Donnadieu situé à 800 mètres de la ferme, en direction de Gramat, il fut, quant à lui, reconstruit après la guerre.

La ferme de Gabaudet avant le drame (Photo figurant sur le panneau d'informations)

Cette ferme, établie sur 250 hectares, est une des plus importantes de cette région tranquille du causse. Elle est située à la limite des trois communes de Gramat, Issendolus et Reillhac et distante de chacune d’elles de 5 kilomètres environ. Les bâtiments qui la composent sont à la dimension de l’exploitation : grange destinée aux bovins, moutons et chevaux, le dessus étant accessible par une large terrasse protégeant une citerne, sert à engranger paille, foin et fourrage pour l’année. La maison des métayers est indépendante et relativement confortable pour l’époque. Dans un parc clôturé, cachée par quelques grands arbres, se trouve la maison de maître. D’autres dépendances complètent la ferme : étable, porcherie, fournil, poulailler et divers abris pour le matériel.

Le site de Gabaudet aujourd'hui. En jaune, les bâtiments existants au 8 juin 1944. (D'après le plan figurant sur le panneau d'information.

La famille Joutet l’exploite comme métayers depuis 1920. Jean-Pierre Joutet décédé le 7 avril 1944, son épouse Philomène, 56 ans, assure la continuité de l’exploitation avec l’aide de ses enfants et d’un ouvrier agricole. Philomène a 8 enfants : 5 filles et 3 garçons. Marthe, l’ainée a 33 ans et est marié avec Antoine Joyeux de Reillhac, village tout proche. Les autres sont célibataires : Louis, 32 ans ; André, 30 ans ; Antonin, 26 ans ; Yvonne, 22 ans ; Paulette, 21 ans ; Hélène, 19 ans et Denise, 17 ans.

Ce 8 juin, Philomène, Louis, Yvonne et Denise sont présents à la ferme, en compagnie de Guy, fils d’Yvonne qui a 2 ans, de l’ouvrier agricole Jean Labarière et d’un couple de cousins venus de Toulouse leur rendre visite, Émile et Maria Lacan. Paulette et Hélène sont à Gramat. Quant à André, il est parti pour l’après-midi et Antonin, agent SNCF, est allé à la gare de Gramat afin de consulter les horaires des prochains trains.

Malgré la présence d’une centaine de maquisards installés dans la ferme depuis une quinzaine de jours, le travail des champs bat son plein en ce mois de juin ensoleillé, saison où les travaux y sont importants.

Depuis fin mai environ, de plus en plus de maquisards se présentaient à la ferme, instituée en camp par les F.T.P. du Lot. Gabaudet était aussi un lieu de rassemblement de tous les jeunes gens de la région qui passait au maquis. C’est là qu’ils y étaient recensés. Le choix de ce lieu a été déterminé par son isolement, loin de toute voie importante de communication, d’accès difficile par les chemins, dans un secteur qualifié de calme. Un endroit parfait pour s’organiser et préparer une offensive.

En effet, les allemands sont partout, omniprésents, et traquent sans relâche les maquisards, l’oppression ennemie devenant de plus en plus pesante. Quant à la police Vichyssoise soumise à l’occupant, elle fouine, traque, recherche. Sans parler de la Gestapo. De plus, la proximité annoncée du jour J, rend chacun très fébrile.

La ferme, de par sa capacité, se prête à l’accueil de tous ces hommes : granges pour le repos, dépendances pour le stockage des vivres et du matériel sensible. Le chef de détachement, ainsi que quelques uns de ses adjoints, utilisent quelques pièces de la maison de maitre. A côté du four, une cuve à vin, est installée afin de pourvoir au moral des hommes.

En juin 44, l’ensemble des forces de la Résistance regroupe près de 3.000 hommes, appartenant en majorité aux F.T.P., puis aux Groupes Vény, enfin à l’O.R.A. et à quelques maquis M.U.R. A.S. qui s’étaient reconstitués dans la région de Figeac en mars 44.

Dès l’annonce du débarquement allié en Normandie, et simultanément aux appels lancés par Vichy et le Général de Gaulle, les fonctionnaires de gendarmerie se mettent en rapport avec la résistance locale, se rallient à elle, amenant leurs armes : révolvers, fusils, MAS 36 et quelques armes automatiques. Dès le 7 juin, plus de 200 hommes, dont beaucoup de gendarmes, mais également des civils, convergent de tous les coins du département et même de l’Aveyron, vers Gabaudet, venant ainsi se joindre au groupe déjà en place. Ces arrivées massives qui se succèdent renforcent considérablement les moyens en homme, mais dépassent les prévisions et prennent ainsi de court les responsables chargés de coordonner.

Au fur et à mesure que l’effectif augmente, arrivent aussi des véhicules : jeep, side-cars, motos, véhicules militaires. C’est le 7 juin et le matin du 8 qu’hommes et véhicules arrivent massivement. Les gendarmes sont les plus nombreux. Le parc de véhicules s’est enrichi de voitures particulières dont quelques tractions ; les hommes sont entre 300 et 400.

L’organisation de ce camp de fortune, n’est pas encore bien établie : hommes et véhicules vont et viennent, et sur ces chemins de campagne non goudronnés, soulèvent des nuages de poussière, visibles de loin.

Gabaudet, rattaché au poste de commandement F.T.P. cantonné à Escazal, à la ferme Lafon, près d’Espédaillac, est placé sous la protection des maquis (France) et (Gabriel Péri). Malheureusement, cette protection se trouva réduite les 7 et 8, une partie de l’effectif étant envoyé en renfort vers Bretenoux où une compagnie de l’Armée secrète de Corrèze se trouvait en difficulté lors de l’attaque d’une autre colonne allemande remontant vers la Normandie.

Le commandement essaye d’organiser : on alterne pour cela, réunions et conférences. Cependant, une telle concentration d’hommes et de véhicules ne peut passer inaperçue, surtout en cette période. La surveillance du camp, tant éloignée que rapprochée est surement négligée ; le pays tout entier étant en effervescence depuis la réussite du débarquement allié. Les gendarmes, quant à eux, essayent d’inculquer aux jeunes maquisards, les rudiments nécessaires au maniement des armes, ainsi que quelque instruction au tir. Des groupes sont néanmoins constitués, des effets militaires distribués, mais il n’y avait pas assez d’armes pour tout le monde.

Vers 17 heures, un Piper noir, venu de l’ouest, vint tourner à deux reprises au dessus de Donnadieu et de la ferme, puis continua son vol vers Issendolus.

Dans la journée une colonne allemande de la division Das Reich, arrivant de Montauban, via Figeac, où elle était stationnée depuis la veille, s’ébranla vers Saint-Céré et en début d’après-midi, un détachement, pris, depuis Le Bourg, la direction de Gabaudet, via Issendolus. Après un arrêt à Issendolus, la colonne reprend sa route ; cent mètres plus loin Antoine Gauthier, 83 ans, cherchait des nids de poules dans une haie ; l’apercevant, les soldats allemands tirent trois coups de mitraillette dans sa direction ; le malheureux tombe : il sera la première victime de ce massacre. Quelques minutes avant, les allemands venaient de dévaliser l’hôtel propriété de sa belle-fille.

Louis Joutet, son cousin Emile Lacan et l’ouvrier agricole Jean Labarière, sont entrain de faner dans le Grand pré non loin de la ferme, quand tout à coup, vers 18 h 30, leur attention est attirée par de puissants bruits de moteur. Non loin, apparaît une jeep allemande, dont les occupants ouvrent le feu. Ils détalent aussitôt, leur connaissance du terrain leur permettant de s’enfuir et de se mettre à l’abri dans les sous-bois, avant de pouvoir regagner le petit village de Scelles, où ils furent recueillis par une famille.

Ce détachement appartenant au S.S Panzer Régiment II de la division Das Reich, arrivait de Figeac, probablement bien renseigné et guidé par l’avion mouchard. Il se scinde en trois, à 800 mètres de la ferme, lui permettant ainsi de l’encercler : ainsi, chars et voitures blindée convergent vers celle-ci au même moment et sur les trois chemins qui la desservent.

Carte de marche de la division SS Das Reich

Partie de Montauban, forte de 150.000 hommes, la division Das Reich a reçu l’ordre, en cas de débarquement, de se diriger vers le front de Normandie où elle était attendue en renfort, tout en anéantissant, sur son passage toute velléité de résistance. Pour atteindre ses objectifs, la division s’était scindée en plusieurs colonnes, dont celle-ci qui devait emprunter l’axe Montauban-Tulle, via Figeac. Elle devait donc progresser vers Tulle, via Figeac, Le Bourg, Lacapelle-Marival, Aynac, Saint-Céré où était prévu un regroupement.

Cet itinéraire ne devait pas menacer la région de Gramat, si toutefois, un adjudant de gendarmerie collaborationniste qui rentrait en permission sur Gramat, n’avait prévenu les responsables allemands de ce rassemblement à Gabaudet. Le repérage de l’avion mouchard fit surement le reste.

Ce gendarme, adjudant chef à la gendarmerie de Gramat avait renseigné exactement les allemands sur la position de la ferme et sur son rôle du moment. A la suite de plusieurs affaires de collaboration et malgré l’intervention de ses amis, il fut muté à Castelsarrasin, mais sa femme (dont deux de ses frères étaient officiers dans l’armée allemande) et ses deux enfants sont restés à Gramat. Il fut arrêté fortuitement le 8 au soir par le maquis de l’Alzou (O.R.A.) avec toute sa famille, ceci bien avant l’intervention ennemie à Gabaudet.

La surprise est totale : les rafales crépitent, les ballent sifflent et s’écrasent contre les murs ; une véritable panique s’empare des occupants du camp. C’est la débandade : certains courent sous le couvert des bâtiments, d’autres rampent vers les buissons du causse ; quant aux responsables ils essayent de sauver les documents.

Les allemands sont venus en formation puissante ; le détachement fort de trois chars et de seize chenillettes déclenche un feu nourri de mitrailleuses et de mortiers. Après un mitraillage sans merci, les chars entrent dans la cour, suivis des fantassins qui fouillent systématiquement granges, étables, habitations, mitraillent à bout portant ceux qui tentent de sortir. Les chars, les mitrailleuses tirent sans arrêt dans un encerclement brutal et total, les soldats allemands, arme à la hanche, complétant ce barrage de feu. Des bêtes et des hommes sont tués ou blessés ; le déluge de feu se poursuit sous les cris des uns, les râles atroces et les gémissements des autres. Dans la cour, quelques gendarmes résistent, mais leur geste reste dérisoire face aux armes automatiques, aux grenades, et ils sont mitraillés à bout portant. D’autres Waffen-S.S. achèvent lentement à la baïonnette des maquisards blessés. Puis les tirs de canon viennent détruire les bâtiments : l’incendie provoqué par les obus incendiaires ravage la ferme au milieu des ordres, des cris, des crépitements, du cliquetis des armes et des chenillettes.

Vers 22 heures, les chars se retirent ; seules les plaintes désespérées d’hommes et d’animaux troublent encore le crépitement des flammes.

Eloi Rossignol, de Reillhac, est très attaché à la famille Joutet. Dès les premiers coups de feu, il se précipite dans la maison, se saisit de l’enfant et engage les quatre femmes (Philomène, Maria, Yvonne et Denise) à le suivre. Connaissant très bien le terrain, il possède déjà son plan pour la fuite. Traversant la cour, il longe les étables et le fournil, puis plonge dans le Champ de la Font en utilisant haies et murets pour se cacher et se diriger vers les sous-bois en direction de Reillhac afin de s’y cacher. Cependant les chars allemands se rapprochent d’eux et ils se cachent derrière un mur suffisamment haut, tout en gardant la main sur la bouche de l’enfant pour l’empêcher de crier. A ce moment, Denise se rend compte que sa mère et sa cousine n’ont pas suivi ; Eloi tente bien de l’en empêcher, mais Denise repart en courant au milieu du champ de blé, revenant vers la ferme à la rencontre de Philomène et de Maria. Quand les S.S. l’aperçoivent, ils la mitraillent sans hésitation.

Philomène et Maria sont restées prostrées contre un mur de la ferme durant toute la tragédie. A la fin des combats, elles furent chargées debout sur un camion débâché avec les 71 autres résistants faits prisonniers, dont plusieurs finiront en déportation. Certains furent même attachés à l’avant des chars comme otages, afin de décourager les éventuelles attaques des maquis. Le convoi s’ébranle vers Gramat, laissant Gabaudet et Donnadieu à la proie des flammes. Le détachement allemand arrivera à Saint-Céré vers 23 heures, avant de partir pour Tulle le lendemain.

A Tulle, c’est l’heure des pendaisons ordonnées par les Allemands suite à la tentative de libération de la ville par les F.T.P. J.-J. Chapou, Capitaine Philippe dans le Lot, est maintenant chef régional des F.T.P. de Corrèze, sous le nom de Kléber. Avec ses maquisards il décide d'attaquer le 7 juin à l’aube la garnison de Tulle, dont on avait peut-être sous évalué l’effectif. L’objectif était de prendre et de garder la ville. Les premières heures furent pour tous ces maquisards descendus des collines au-dessus de la ville, une terrible leçon de guérilla urbaine alors qu’allemands et miliciens bien mieux armés étaient à l’abri des bâtiments. En fin de matinée, après négociations, la garnison de Gardes Mobiles et de la Milice, retranchée dans la caserne du Champ-de-Mars, quittait la ville avec l'accord des partisans et prenaient la direction de Limoges, drapeau blanc aux camions.

Une sortie des allemands s’effectua dans le bas de la ville en face de la gare : 18 gardes-voies sont assassinés à bout portant. Si dans l’après-midi les maquisards occupaient presque toute la ville les allemands tenaient encore l'École Normale au nord, la Manufacture d'armes et l'école de Souillac au sud. Les combats reprennent le 8 au matin, particulièrement contre les assiégés de l'École normale de filles. Vers 16 heures, des groupes de soldats tentent une sortie. Plus de cinquante hommes tombent sous les tirs des F.T.P. et soixante autres se rendent, dont dix sont exécutés, comme membres de la Gestapo, coupables de tortures et d’exactions. Ces exécutions furent jugées responsables des représailles qui d’ensuivirent. Il y eut 139 allemands tués par les F.T.P. Ceux-ci établissent leur quartier général dans la caserne du Champ-de-Mars et le drapeau tricolore flotte sur la ville : durant plus d’une demi-journée la ville est libérée.

Le 8 juin au soir, un groupe de reconnaissance de la division S.S. du major Heinrich Wulf arrive sur Tulle ayant reçu instruction de régler le problème. Les F.T.P., en accord avec les ordres généraux qui étaient d’éviter une bataille rangée avec des forces lourdement armées, se retirent, sans que les S.S., qui occupent maintenant la ville, ne cherchent pas à les poursuivre.

Le lendemain, dès six heures, les troupes allemandes raflent les hommes valides (entre 16 et 60 ans) et perquisitionnent les habitations à la recherche d'armes et de matériel de guerre. Environ 3.000 hommes de tous âges, sont ainsi rassemblés dans la Manufacture d'armes. Les procédures policières habituelles (contrôle des documents d'identité, interrogatoire de chaque individu) furent mises en œuvre dans une certaine précipitation par Walter Schmald du S.D. de Tulle, en présence du maire, le Colonel Bounty selon la clause n° 10 du traité d'Armistice. Elles résultèrent en la désignation arbitraire de 120 suspects aux yeux des Allemands de participation à la Résistance. Ces 120 hommes devaient être pendus. Tous les prisonniers, y compris ceux encore détenus dans la Manufacture furent amenés afin d’assister aux exécutions.

Finalement, la procédure de pendaison aux balcons et réverbères du centre ville s'arrêta à 19 heures, au chiffre de 99. Les victimes, tous des hommes, avaient de 17 à 42 ans.

Des prisonniers encore maintenus en détention, les Allemands effectuèrent un second tri, assistés de Miliciens, qui en retint 149 destinés à la déportation au titre de complicité avec les francs-tireurs. Seuls 48 en reviendront vivants.

D’autres prisonniers furent à leur grande surprise relâchées après d’âpres discussions avec les autorités Allemandes. Philomène Joutet et Maria Lacan furent ainsi libérés et ont pu regagner Gramat à pied, où elles arrivèrent le 14. Le 10 juin au matin, Otto Dickmann commandant du 1er bataillon, choisissait la 3e compagnie commandée par Heinz Barth pour l'expédition qui venait d'être autorisée contre Oradour-sur-Glane où les hommes de la division Das Reich massacreront la population et détruiront le village (642 victimes dont 247 enfants, furent fusillés ou brûlés vifs).

Louis, Jean et Émile devront attendre tout en guettant, angoissés, en direction de Gabaudet, seulement distant de quatre kilomètres. Vers onze heures ou minuit, le calme semble revenu. Avant le lever du jour, sans avoir dormis, ils partent vers la ferme à travers bois.

Arrivés à proximité, ils commencent à rencontrer des bêtes en liberté ; un soldat allemand avait libéré le bétail avant d’incendier les bâtiments.

Avançant encore au hasard, ils découvrent à la lumière de la pâleur du jour qui se lève, la cour de la ferme : des ruines encore fumantes, des corps humains et d’animaux à demi-calcinés gisent sur le sol, laissant dégager une odeur acre et insoutenable. Dépassant les ruines, enjambant des morts, et encore des morts, arrivés au milieu du champ de la Font, ils découvrent le corps de Denise, 17 ans, criblé de balles, face contre terre.

Le puits toujours existant : il était le point d'eau potable de la ferme. Contre la margelle de celui-ci, un corps mutilé devait-être découvert.

En cette fin d’après midi, Antonin Joutet rentre en vélo, depuis la gare de Gramat où il était allé se renseigner sur les horaires des trains, car, employé à la SNCF, il devait rejoindre Capdenac-Gare, le lendemain matin, et le trafic ferroviaire était très irrégulier et même parfois inexistant.

S’arrêtant pour bavarder avec Emmanuel Alvez, qui allait couper du bois près de Donnadieu, ils furent surpris par l’arrivée de jeeps qui débouchaient d’un chemin de terre. Le temps de réaliser que ces véhicules étaient allemands, les soldats les fouillent pour vérifier s’ils n’avaient pas d’arme et les font monter dans leurs véhicules, sans ménagement, à coups de crosse.

Mais après une rencontre inopinée, à hauteur du Calvaire, avec un side-car de Résistants qui rentrait de Bedes, une fusillade éclate ; les deux résistants réussissent tant bien que mal à s’enfuir, Emmanuel Alvez également, profitant de la confusion. La colère des allemands est grande, furieux de leur échec, ayant laissés s’enfuir trois résistants ; arrivant au Calvaire, ils crient, tirent à bout portant sur Antonin avant de poursuivre leur chemin vers Gabaudet.

A Donnadieu, tout le hameau n’est que ruines et brasiers, à l’exception de deux granges. Trois familles y vivaient. La plupart du cheptel a péri dans les bâtiments fermés. Jacques Thamié, 60 ans, qui n’avait pas voulu s’enfuir à l’approche de la colonne allemande, est retrouvé mort contre le mur de la grange. Malgré la défense qui lui en était faite, il voulait absolument libérer les animaux avant l’incendie de sa grange.

La stèle inaugurée en 1945. On voit encore les ruines de la ferme. (Photo figurant sur le panneau d'informations)

Dès les premières lueurs du matin, beaucoup d’hommes et de femmes prennent le chemin de Gabaudet : durant toute la nuit, ils avaient pu apercevoir l’impressionnante lueur des incendies qui ravageaient Gabaudet et Donnadieu. Vision d’apocalypse : poutres calcinées, charpentes effondrées, les murs fument encore. Plus loin des corps, encore des corps. Quelques poules se promènent et picorent les entrailles. Des cadavres broyés, déchiquetés, écrasés par les chenillettes des panzers. Un groupe de résistants, sous l’impulsion de leur chef Raymond Lacam, se joint à eux pour rassembler les 35 corps mutilés, carbonisés, à l’ombre d’un grand marronnier. Une odeur pestilentielle se dégageait encore de ces ruines fumantes. L’inhumation d’Antonin et de Denise eut lieu le dimanche 11, au cimetière de Lunegarde, village d’où la famille Joutet était originaire.

Liste des victimes à Gabaudet et Donnadieu :

Volontaires FFI Baillot René, Beaumont Pierre, Bordes Marcel, Contesenne Roger, Couhot Claude, Cremoux Jean, Darnis Pierre, Depré Jean, Descole Jean-Henri, Dupui Bernard, Forestier Fernand, Galarzac, Joliton Martial, Lafon Jean-Pierre, Lascombes Roger, Maury Jean-Louis, Pack, Pierret Raymond, Plantié Lucien, Teisseyre René, Thamié Claude, Vernaujou Roland, 3 inconnus et des disparus.

Civils Joutet Denise, Joutet Antonin, Thamié Jacques, Gauthier Antoine.